Storia del pensiero musicale | materiali

Anno accademico 2025-2026

Miti musicali: da Orfeo al meme

1. Introduzione | 2. Villa Diodati | 3. Manfred | 4. Lévi-Strauss | 5. Prometeo | 6. Seminario

1. Introduzione

La musica propone significati diretti (acustici) e mediati (appresi).

Non sempre sappiamo distinguere i diretti dai mediati (natura/cultura) e questi ultimi appartengono a una competenza che possiamo ignorare o aver dimenticato (acquisita inconsapevoltmente)

Esempio 1:  So distinguere le componenti acustiche da quelle apprese? Quali competenze ho bisogno per elaborare gli aspetti culturali? |

So distinguere le componenti acustiche da quelle apprese? Quali competenze ho bisogno per elaborare gli aspetti culturali? |  (Taviani, Notte di San Lorenzo, 1982)

(Taviani, Notte di San Lorenzo, 1982)

Esempio 2:  Perché il Dr. Phibes suona l'organo?

Perché il Dr. Phibes suona l'organo?

Perché il Dr. Phibes suona l'organo? Quale aspetto della sua personalità mette in luce?

[Risposta di ChatGPT:] Il Dottor Anton Phibes, protagonista dei film The Abominable Dr. Phibes (1971) e Dr. Phibes Rises Again (1972), suona spesso l’organo come gesto ricorrente e simbolico. Questo elemento non è solo scenico, ma rivela diversi tratti della sua personalità:

a) Genio artistico e intellettuale: Phibes è un uomo di grande cultura, non solo scienziato ma anche musicista. L’organo sottolinea la sua mente raffinata e poliedrica, legata tanto all’arte quanto alla scienza.

b) Carattere melodrammatico e teatrale: il suonare l’organo, strumento maestoso e drammatico, riflette la sua tendenza a trasformare la vendetta in un’opera teatrale. Non compie omicidi banali: li concepisce come “performance” rituali.

c) Controllo e freddezza: la musica d’organo accompagna i suoi delitti come una partitura. Indica la precisione quasi meccanica con cui pianifica e mette in scena le sue vendette.

d) Espressione del dolore e della malinconia: l’organo diventa anche un mezzo per esternare la sua tragedia personale (la morte della moglie e il suo stesso sfregio). È un canale emotivo che, essendo mutilato e privo di voce naturale, trova nella musica una “voce sostitutiva”.

In sintesi, l’organo rappresenta la fusione tra intelligenza, estetica e ossessione vendicativa: ci mostra Phibes come un uomo che non si limita a uccidere, ma che “dirige” la sua vendetta come se fosse una sinfonia gotica.

Intelligenza artificiale: Pur utilizzando molte più informazioni di quanto può fare un essere umano: a) le rielabora secondo metodologie programmate [*], b) non attraverso un'esperienza diversa per ogni essere umano (ma unitaria e modellata sulla rete)

[*] Come quella signora che all'ascolto di Atmosphères di Ligeti ha commentato "Bello, sembra di essere dentro un alveare" (riconducendo il solo livello timbrico alla sua esperienza, trascurando cioè gli addensamenti rimici e armonici che non rientravano nei suoi parametri musicali) — L'aquisizione di specifici medodi di elaborazione è anche il comportamento della scuola che infatti riduce le potenzialità creative dei bambini/adolescenti

mito = Un racconto che si ripropone nel tempo con significati interpretabili

musica = Uno spazio temporale sonoro (irripetibile) che, se si conserva/ricrea, puà replicare una reazione emotiva

Un racconto

Uno spazio temporale |

che si ripropone nel tempo

(irripetibile) che, se si conserva/ricrea, |

con significati

può replicare |

interpretabili

una reazione emotiva |

Musica e mito rispondono a ragioni universali ricorrenti nella storia (cioè una struttura in consapevole) che appartengono a tutte le culture = Strutturalismo (Lévi-Strauss)

Orfeo = mito musicale (davvero?)

meme = Richard Dawkins, Il gene egoista (1976) [coivolto dai Nightwish nel 2015], fa un parallelo con la trasmissione culturale e chiama meme l'imitazione non di concetti complessi ma di singole parti (melodie, mode, idee, slogan, tecniche artigianali, credenze religiose) – la teoria genetica di Dawkins (determinismo biologico) è oggi contestata.

Il gene (istruzioni per produrre un tipo di molecola), contenuto nel DNA, si trasmette per filiazione, il meme per imitazione: entrambi si replicano.

Ragionare per memi non ci fa capire realmente le cose, perché ogni elemento interagisce con il contesto (teoria della Gestalt) in termini strutturali, sia dello spazi, sia del tempo (limite della teoria di Saussure)

Tempo = È insieme il problema e lo spazio per la complessità | Contrappone mito/musica (nel tempo, articolato) al meme (istantaneo, puntuale) — Musica = pur nel tempo non è sempre narrazione [Beethoven:  |

|  ]

]

Noi comprediamo cose all'istante, ma senza una relazione (racconto) non siamo in grado di correlarle. Il tenere a mente le esperienze attraverso la memoria e il metterle in relazione è la nostra intellettualità (spiritualità, anima):

esperienze + memoria/relazione = intellettualità

2. Villa Diodati (1816)

Da: Meyers's Universum, oder..., vol. 2 (1835) [Illustrazione e descrizione delle cose più interessanti e notevoli della natura e dell'arte su tutta la Terra], 21 volumi, 1833-1860 [scansione 88] —

Da: Meyers's Universum, oder..., vol. 2 (1835) [Illustrazione e descrizione delle cose più interessanti e notevoli della natura e dell'arte su tutta la Terra], 21 volumi, 1833-1860 [scansione 88] —  |

|  oggi —

oggi —  stampa riflessa

stampa riflessa

Lord (George) Byron (28), Manfred

0'00" Homme fatale | 1'02" artefice del mondo | 4'34" rivalità con Keats | 5'36" gran tour | 6'22" Versificazione | 9'08" eroe bayroniano: a) tragico e comico | 12'35" b) triangolazione | 14'25" c) Don Giovanni | 16'14" libertà e sarcasmo | 17'50" massoneria e carboneria

Claire Clarmont (18) | Mary Shelley (19), Frankenstein, moderno Prometeo | Percy Shelley (24) | John Polidori (21), Il vampiro

Nel 1816 la rivelazione della relazione con la sorella Augusta Leigh (sposata, 33 anni) obbligò Byron a trasferirsi in Svizzera (Villa Diodati a Cologny). I due si conoscono nel 1804 (rapporto epistolare), nel 1807 lei si sposa, noel 1809 lui parte per l'oriente (2 anni), al suo ritorno comincia una relazione di 5 anni (la quarta figlia di Augusta [1814] e di Byron). Nel 1812 lui ha una relazione occasionale con Caroline Lamb (sposata) che per gelosia rivela dell'incesto. Nel 1815 per motivi economici e per fugare le chiacchiere Byron sposa l'ereditiera Anne Milbanck da cui ha una figlia e che lo accusa di sodomia. Si trasferisce in Svizzera.

Claire e Mary sono sorellastre, Mary nel 1814 era fuggita con Percy (sposato) e i tre viaggiano fra Francia e Svizzera (fine di Napoleone e inizio della Restaurazione)  Percy Shelley m morirà 6 anni dopo

Percy Shelley m morirà 6 anni dopo

Il Vampiro di Polidori si chiama "Lord Ruthven", ovvero lo stesso nome del protagonista di Glenarvon (1816) in cui Carloine Lamb aveva descritto la sua infelice storia con Byron. Polidory si suicida a 26 anni dopo aver tentato inutilmente la carriera ecclesiastica – Il romanzo ispira l'omonima opera di Heinrich Marschner (1828) che tuttavia alla fine punisce il vampiro con un fulmine

Neogotico e sublime (da Daolmi, Trovatore amante spia, 2015) |

Neogotico e sublime (da Daolmi, Trovatore amante spia, 2015) |  Il suono della paura

Il suono della paura

L'anno senza estate |

L'anno senza estate |  Clubbe, The Tempest-toss'd Summer of 1816 |

Clubbe, The Tempest-toss'd Summer of 1816 |  |

|  | Furono realizzati due film, Gothic (1986) di Ken Russel e Estate stregata (1988) di Ivan Passer |

| Furono realizzati due film, Gothic (1986) di Ken Russel e Estate stregata (1988) di Ivan Passer |  Draisina

Draisina

| Darkness (Byron) |

Tenebre (trad. Buffoni) |

I had a dream, which was not all a dream.

The bright sun was estinguished, and the stars

Did wander darkling in the eternal space,

Rayless, and pathless, and the icy earth

Swung blind and blackening in the moonless air;

Morn came and went—and came, and brought no day,

And men forgot their passions in the dread

Of this their desolation; and all hearts

Were chilled into a selfish prayer for light:

And they did live by watchfires—and the thrones,

The palaces of crowned kings—the huts,

The habitations of all things which dwell,

Were burnt for beacons; cities were consumed,

And men were gathered round their blazing homes

To look once more into each other’s face;

Happy were those who dwelt within the eye

Of the volcanos, and their mountain-torch:

A fearful hope was all the world contained;

Forests were set on fire—but hour by hour

They fell and faded—and the crackling trunks

Extinguished with a crash—and all was black. |

Ho fatto un sogno che non era proprio un sogno

Il sole splendente era ormai spento e le stelle

vagavano nell’oscurità dello spazio eterno

prive di raggi e senza meta mentre la terra gelida

oscillava cieca e spenta nell’aria senza luna

Il mattino veniva e se ne andava senza portarsi il giorno

e gli uomini nel terrore di questa desolazione

dimenticavano le passioni mentre i loro cuori

raggelavano in un’egoistica preghiera di luce.

Essi vivevano accanto a fuochi accesi: i troni,

i palazzi di re incoronati, le capanne,

le dimore e i rifugi di ogni tipo

erano bruciati insieme alle città per aver luce

E gli uomini si raccoglievano attorno alle case in fiamme

per guardarsi ancora una volta in viso:

Felici coloro che vivevano entro il raggio

dei vulcani e della loro cima luminosa.

Un’orrenda speranza era tutto ciò che il mondo conteneva.

Le foreste venivano incendiate e ora dopo ora

cadevano e svanivano mentre i tronchi crepitanti

bruciavano con fragore – e tutto tornava buio. |

The brows of men by the despairing light

Wore an unearthly aspect, as by fits

The flashes fell upon them; some lay down

And hid their eyes and wept; and some did rest

Their chins upon their clenched hands, and smiled;

And others hurried to and fro, and fed

Their funeral piles with fuel, and looked up

Whit mad disquietude on the dull sky,

The pall of a past world; and then again

With curses cast them down upon the dust,

And gnashed their teeth and howled: the wild birds shrieked

And, terrified, did flutter on the ground,

And flap their useless wings; the wildest brutes

Came tame and tremulous; and vipers crawled

And twined themselves among the multitude,

Hissing, but stingless—they were slain for food. |

Vicino alla luce disperata i volti degli uomini

assumevano un aspetto sinistro, le fiammate convulse

cadevano su di loro, alcuni si stendevano a terra

nascondendo gli occhi e piangendo, altri appoggiavano

il mento sulle mani intrecciate sogghignando,

altri ancora correvano innanzi e indietro alimentando

le loro pire funeree e guardando verso l’alto

con folle inquietudine il cielo offuscato,

drappo funebre di un mondo passato, e poi ancora

maledicendo si gettavano nella polvere,

digrignando i denti e urlando: gli uccelli selvatici

stridevano atterriti svolazzando a terra

e battendo le loro inutili ali, i più selvaggi bruti

divennero docili e tremanti e le vipere

strisciarono tra la folla sibilando

innocuamente: vennero prese come cibo. |

And War, which for a moment was no more,

Did glut himself again:—a meal was bought

With blood, and each sate sullenly apart

Gorging himself in gloom: no love was left;

All earth was but one thought—and that was death

Immediate and inglorious; and the pang

Of famine fed upon all entrails—men

Died, and their bones were tombless as their flesh;

The meagre by the meagre were devoured,

Even dogs assailed their masters, all save one,

And he was faithful to a corse, and kept

The birds and beasts and famished men at bay,

Till hunger clung them, or the dropping dead

Lured their lank jaws; himself sought out no food,

But with a piteous and perpetual moan,

And a quick desolate cry, licking the hand

Which answered not with a caress—he died. |

La guerra, che per un po’ si era arrestata

si sfamò di nuovo: col sangue venne comprato

un pasto e ognuno, seduto accigliato in disparte,

si nutrì cupamente: era scomparso l’amore.

La terra era un solo pensiero: di morte

immediata e ingloriosa, mentre la fame

si cibava delle viscere, gli uomini morivano

e le loro ossa e i corpi restavano insepolti.

Esseri scarni erano divorati da altri uguali:

Perfino i cani assalivano i padroni, tutti tranne uno

rimasto fedele a un cadavere, a mantenere

lontani gli uccelli, le bestie e gli uomini affamati,

Finché, vinti dalla fame questi, cadevano morti

allentando le scarne mascelle; quell’unico cane non cercò cibo

ma con lamento pietoso e ininterrotto

e un grido desolato e brusco morì leccando

la mano che più non rispondeva con carezze. |

The crowd was famished by degrees; but two

Of an enormous city did survive,

And they were enemies: they met beside

The dying embers of an altar-place

Where had been heaped a mass of holy things

For an unholy usage; they raked up,

And shivering scraped with their cold skeleton hands

The feeble ashes, and their feeble breath

Blew for a little life, and made a flame

Which was a mockery; then they lifted up

Their eyes as it grew lighter, and beheld

Each other’s aspects—saw, and shrieked and died—

Even of their mutual hideousness they died,

Unknowing who he was upon whose brow

Famine had written Fiend. The world was void,

The populous and the powerful was a lump,

Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless,

A lump of death—a chaos of hard clay.

The rivers, lakes, and ocean all stood still,

And nothing stirred within their silent depths;

Ships sailorless lay rotting on the sea,

And their masts fell down piecemeal: as they dropped

They slept on the abyss without a surge—

The waves were dead; the tides were in their grave,

The moon, their mistress, had expired before;

The winds were withered in the stagnant air,

And the clouds perished; Darkness had no need

Of aid from them—She was the Universe. |

La folla moriva di fame poco a poco: solo due uomini

di un’enorme città riuscirono a sopravvivere

ma si scoprirono nemici: si incontrarono

accanto alle ceneri morenti di un altare

dove erano ammucchiate molte cose sacre

per un uso profano; intirizziti dal freddo

riattizzarono le tenui ceneri

grattando con mani scheletriche

e debolmente soffiando; una fievole fiamma

come una beffa sorse a rischiarare la notte;

gli uomini alzarono gli occhi fissandosi

ma a quella vista urlarono e morirono

per la ripugnanza che si fecero

non sapendo chi fosse colui sulla cui fronte

la Fame aveva scritto Demonio. Il mondo era vuoto;

quel possente e popoloso mondo era una massa informe,

senza stagioni, erbe, alberi, uomini, e senza vita,

un mucchio di morte – un caos di dura creta.

I fiumi, i laghi e l’oceano, tutto era immobile

e nulla si muoveva dentro le silenziose profondità;

Le navi senza marinai marcivano sul mare

e gli alberi cadevano a pezzi: una volta caduti

si addormentavano nell’abisso senza flutti:

erano morte le onde e le maree

La luna, loro padrona, si era spenta presto

coi venti inariditi nell’aria stagnante

e le nubi dissolte. Le tenebre non avevano

bisogno di nubi: erano loro ormai l’universo. |

3. Manfred

Schumann (1848)

Robert Schumann (1810-1856) scrisse la musica di scena per Manfred a 38 anni (1848) | È uno sperimentare nelle forme dell'opera (è di quell'anno Genoveva) | Cominciano i primi segni di follia | La tensione della scrittura sembra indifferente alle ragioni formali | L'impeto della scrittura si spegne nel corso del dramma, forse per lasciare spazio alla parole, forse per riconoscere il fallimento.

La versione di Carmelo Bene (1937-2002) segnò, oltre che l'apice della sua carriera (1979). In un'Italia dove la cultura era appannaggio della sinistra (è la sua voce che celebra nel 1981 la strage di Bologna), in realtà non si schiera e il suo snobismo è odiato e amato da entrambi, perché considerato sofisticato da sinistra e tradizionale da destra.

| |

Bene |

Schumann |

| — ATTO I |

|

Libretto | Libretto |  Part. orch. Part. orch. |

1. Manfredi da solo. Scena, una galleria gotica. Tempo, Mezzanotte

Manfred, solo, cerca l’oblio e liberarsi dal tormento interiore. |

1'00" |

|

| |

3'22" [sinf.] |

Ouverture | Ouverture |  Pf. [ Pf. [  ] ] |

| Invoca gli spiriti della Natura: aria (1), monti (2), oceano (3), terra (4), venti (5), notte (6), stelle (7), che non possono soddisfarlo |

14'58

17'06"

20'00" |

1. Canzone degli spiriti 1. Canzone degli spiriti |

| Il settimo spirito fa apparire una donna e Manfred confessa di essere perseguitato da un ricordo inestinguibile |

22'28"

23'35"

|

2. Apparizione della figura incantata 2. Apparizione della figura incantata

3. L'incantesimo 3. L'incantesimo |

2. La montagna della Jungfrau. Tempo, Mattina. Manfredi solo sulle scogliere

Manfred tenta il suicidio ma è salvato da un cacciatore delle montagne, che lo riporta indietro |

27'49"

29'03" |

4. Canto delle Alpi 4. Canto delle Alpi |

| — ATTO II |

— |

5. Intermezzo 5. Intermezzo |

1. Una casetta tra le Alpi Bernesi. Manfredi e il cacciatore di camosci

Manfred ringrazia il cacciatore ma è tormentato e non può condividere la semplicità del caccaitore |

30'34" |

|

2. Una valle inferiore nelle Alpi. Una cascata

Manfred invoca la Strega dell’Alpi, le confessa il suo dramma e le chiede aiuto ma lei lo vuole suo servo |

33'23" |

6. Apparizione della fata delle Alpi 6. Apparizione della fata delle Alpi |

3. La cima della Jungfrau

Le Parche e Nemesi si preparano per celebrare Arimante nel sabba |

40'44" |

|

4. La sala di Arimane: Arimane sul suo trono, un globo di fuoco, circondato dagli spiriti

Celebrazione di Arimane

|

41'28"

44'17"

44'28" |

7. Inno deglio spiriti 7. Inno deglio spiriti

8. Coro 8. Coro

9. Coro 9. Coro

|

Manfred chiede ad Arimante di evocare Astarte che compare, ma non parla

Manfred la convince a rispondergli: lei gli preannuncia la fine imminente del suo dolore |

45'08"

48'18" |

10. Invocazione di Astarte 10. Invocazione di Astarte

11. Discorso di Manfred ad Astarte 11. Discorso di Manfred ad Astarte

|

| — ATTO III |

53'15" [n. 5] |

|

1. Una sala nel castello di Manfredi

Il servo Herman annuncia il tramonto e Manfred si prepara a morire

In attesa della morte l’Abate di San Maurizio cerca di convincerlo a pentirsi e affidarsi alla Chiesa

|

—

55'41" |

|

2. Un'altra camera. Manfred e Herman

Manfred elogia il sole

|

59'44"

— |

12. Mi arriva una pace (melologo) 12. Mi arriva una pace (melologo)

13. Addio al sole 13. Addio al sole |

3. Le montagne: Il castello di Manfredi a una certa distanza. Una terrazza davanti a una torre. Tempo: crepuscolo

I servi parlano di Manfred, torna l'abate per redimerlo e i servi lo sconsigliano

|

— |

|

4. Interno della Torre

Manfred ricorda una notte romana

|

— |

|

Giunge l'abate e un demone ('genio') e

Manfred li rifiuta entrambi

e muore |

1h 01'09"

1h 05'29" |

14. (melologo) 14. (melologo)

15. Canto del chiostro 15. Canto del chiostro

|

Nietzsche (1872)

Friedrich Nietzsche (1844-1900) compose Manfred-Meditation per pianoforte a 4 mani all'età di 28 anni, quell'anno pubblicò La nascita della tragedia dallo spirito della musica, testo profondamente influenzato dal Mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer

Pf: Dietrich Fischer-Dieskau, Elmar Budde |

Pf: Dietrich Fischer-Dieskau, Elmar Budde |  Note di Maurizio Capuano

Note di Maurizio Capuano

La nascita della tragedia  | Esposizione asistematica | percorso parallelo tra la storia della tragedia e quella della società greca | ascesa (tragedia attica, V sec. Eschilo, Sofocle) e decadenza (trag. ellenistica, IV-III sec.) | parallelo con la decadenza del moderno spirito europeo (1870: guerra franco-prussiana) | palingenesi da un rinato spirito dionisiaco della musica tedesca (Wagner) | tema: il pessimismo greco è "nobile" e non decadente | Apollo (sogno, calma, magnificenza, arti plastiche) e Dionisio (ebbrezza, frenesia, musica) | lo spirito dionisiaco si confronta con l'orrore dell'esistenza senza esserne piegato ma "dicendo sì alla vita" | decadenza: lo spirito socratico (razionale, Euripide) si sostituisce all'apollineo

| Esposizione asistematica | percorso parallelo tra la storia della tragedia e quella della società greca | ascesa (tragedia attica, V sec. Eschilo, Sofocle) e decadenza (trag. ellenistica, IV-III sec.) | parallelo con la decadenza del moderno spirito europeo (1870: guerra franco-prussiana) | palingenesi da un rinato spirito dionisiaco della musica tedesca (Wagner) | tema: il pessimismo greco è "nobile" e non decadente | Apollo (sogno, calma, magnificenza, arti plastiche) e Dionisio (ebbrezza, frenesia, musica) | lo spirito dionisiaco si confronta con l'orrore dell'esistenza senza esserne piegato ma "dicendo sì alla vita" | decadenza: lo spirito socratico (razionale, Euripide) si sostituisce all'apollineo

Arthur Schopenhauer (1788-1860), Il mondo come volontà e rappresentazione (1819) sviluppa il pensiero di Kant

— Tristan Akkord

|

|  | La storia

| La storia

Cartesio, 1596-1650 (cogito ergo sum) apre alla dicotomia fra empiristi (i sensi) e razionalisti. Il dominio della l'idea sulla materia produce i due scenari dell'idealismo ottocentesco:Kant (1724-1804) [a] e Hegel (1770-1831) [b].

—

Due scene da Matrix  |

|  | Jean Boudrillard, Simulacres et Simulation [Simulacri e impostura] | Il pericolo della tecnica

| Jean Boudrillard, Simulacres et Simulation [Simulacri e impostura] | Il pericolo della tecnica  |

|

a. ribaltamento: conosco il fenomeno, non il noumeno | conoscenza (Ragion pura): sintesi fra senso e ragione | morale (Ragion pratica): il bene – innato (imperativo categorico) – è tale se universale | estetica (Giudizio): armonia fra necessità (natura) e aspirazione (libertà) = Haydn, Adagio dalla Sonata 23

b. spirito: il reale/razionale coincide con Dio | storia: per aspera ad astra (teleologia) | dialettica: conflitto per la conoscenza (tesi antitesi sintesi) = Beethoven, Allegretto della Settima

Čajkovskij (1885)

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893) scrisse il Manfred (1885) fra la 4a e la 5a sinfonia, a 45 anni | wiki | programma |  |

|  |

|

Nel 1868 Berlioz (1803-1869) diresse in Russia la sinfonia a programma Aroldo in Italia (1837, da Byron, Childe Harold's Pilgrimage, 1812-18). Un autore locale propose a Balkirev un proseguimento sviluppato dal Manfred (dove Manfred è un novello Orfeo). Questi preferì proporlo prima a Berlioz (in punto di morte) e anni dopo a Cajkovskij, che prima perplesso, riletto Byron, se ne entusiasmò. Programma proposto (C. invertirà i due tempi centrali):

1. Manfred vaga tra le Alpi. La sua vita è in sfacelo… nulla gli rimane se non i ricordi. Invoca invano la figura ideale di Astarte che ossessiona i suoi pensieri. Solo l’eco dei picchi montagnosi ripete il suo nome. Aspira disperatamente l’oblio, che nessuno può dargli.

2. La vita dei cacciatori delle Alpi, semplice, naturale e patriarcale. Manfred scopre questo modo di vita che rappresenta per lui un forte contrasto.

3. Scherzo fantastique. La fata delle Alpi appare a Manfred in un arcobaleno originato dagli spruzzi di una cascata.

4. Un selvaggio e sfrenato Allegro che rappresenta il palazzo di Arimane (l’inferno), dove Manfred si è recato per rivedere Astarte. Contrastante con quest’orgia infernale sarà l’evocazione e apparizione dell’ombra di Astarte. Quindi il ritorno dell'idée fixe, poi il tramonto e la morte di Manfred.

Partitura: piano 4 mani

Partitura: piano 4 mani

| Quarto tempo |

38’53”

43’36”

46’28”

49’50”

53’28”

55’35” |

5’

3’

3½

3½

2’

3’ |

Palazzo di Arimante (t/1a-b)

Apparizione di Manfred (t/2)

Fuga (t/1a-b) + Idée fixe (F)

Tema di Astarte (t/3)

Idée fixe / drammatica (F)

Organo |

discesa fra i morti / danze infernali

fatica del vivere / destino segnato (t/2)

intellettualità / danze infernali e condanna

nostalgia / il t/3 non decolla

condanna / reazione e morte

celebrazione |

Fuga: Beethoven (op. 106)  [1818] | Liszt, Sonata

[1818] | Liszt, Sonata  [1852]

[1852]

L’idée fixe, nelle versione drammatica, ripetuta nel I e IV tempo, viene utilizzata da Ken Russel (L'altra faccia dell'amore) nella scena in cui il compositore crede che una cantante nel suo bagno sia sua madre morta di colera.

4. Lévi-Strauss

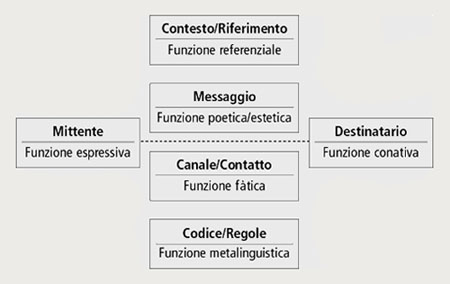

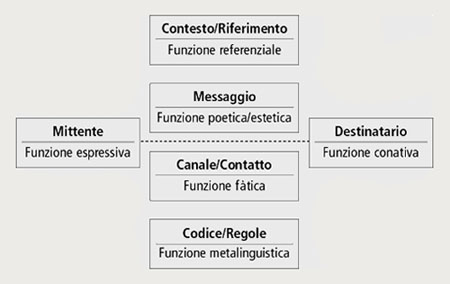

Strutturalismo: all'esistenzialismo (scegliere, anni Venti) si contrappone lo strutturalismo (anni Sessanta). Sviluppa la teoria linguistica di Saussure (1857-1913) ripresa da Jakobson (1896-1982) e si lega sopratto a Lévi-Strauss (1908-2009)  , coinvolgendo la psicanalisi (Lacan), la storia sociale (Foucault), marxista (Althusser) e la critica letteraria (Barthes)

, coinvolgendo la psicanalisi (Lacan), la storia sociale (Foucault), marxista (Althusser) e la critica letteraria (Barthes)

Beethoven, Sonata 21 [Waldstein/Aurora]  | Mozart, Dürnitz-Sonate, iii tempo

| Mozart, Dürnitz-Sonate, iii tempo  | Barform

| Barform

Pagine da Il crudo e il cotto | L'uomo nudo

Pagine da Il crudo e il cotto | L'uomo nudo

Il mito e la musica sono una sintesi fra materiale e spirituale (corpo e mente)

Mito: materia = i singoli episodi (a prescindere da lingua e dettaglia) | spirito = significato

Musica: materia = suoni armonia ritmo | spirito = emozione

Noi creiamo significati sulla base di relazioni (associazioni) che si sviluppano nel successione degli elementi tempo

Entrambi selezionano il materiale e lo dispongono secondo ragioni che sono antropologiche nel mito e fisiologiche nella musica (ritmo, barform)

Antropologia e fisiologia è garanzia di verità (coerenza con l'umanità) che esclude artifici delle forme d'avanguardia d'avanguardia (concreta, seriale, astratta)

Questa verità è un valore collettivo e condiviso che crea relazioni sociali

Il crudo e il cotto / L'uomo nudo

Il crudo e il cotto (da Mitologica, 1964-71)

1. Opposizione del nostra percezione del reale: sensibile (materiale) e intelliggibile (mentale) – l'uno nutre l'altro.

2. La musica come alternativa all'organizzazione razionale (i capitoli del libro)

3. Affinità musica e mito: pur esplicitandosi nel tempo lo contrastano, trascendono il linguaggio solito

— parola = significato univoco | musica = significato poliedrico | Mozart, Conc. per pf. II tempo

4. In entrambi o sviluppo temporale (esterno: storia/forma) si manifesta in modo atemporale (interno: struttura/ascolto e memoria)

— l'annullamento (rituale) del tempo | Kurt Weill, Nanna's Lied

| creazione del rito

| creazione del rito

5. Il piacere musicale è dato dal giocare con le attese dell'ascoltatore (biologia)

— alternanza di tensione e riposo:

Schubert, Ständchen

6. Superamento dell'individuale (l'artista esprime un'attesa collettiva) | Jung e l'incoscio collettivo

7. La musica più efficace dell'arte figurativa |

8. Limiti della musica contemporanea

9. La struttura (necessità antropologica) come identità fra mito e musica negata dal serialismo

10. La musica sta al centro fra mito (irrazionale) e linguaggio (razionale). Musica = intelletto + emozione

11. Identità musica e mito attraverso la sintesi di natura e cultura (punti 1 e 2)

— "l'una [musica] ci prende per le viscere, l'altra [mitologia] per il gruppo" (piano interno) | Il pifferaio magico [Pied Piper = Rattenfänger] | Debussy, Prelude (1912) da Mallarmé | ricostr. | Nijinsky (1980) | Bennato (1983) | Vecchioni, Il libraio di Selinunte audio testo

12. Le sei funzioni del liguaggio rintracciabili nella musica (v. sotto)

13. Avvertenze

La città di Hamelin era infestata dai topi.

Un giorno arrivò un pifferaio misterioso che promise di liberarla in cambio di una ricompensa.

Con il suono magico del suo flauto, attirò tutti i topi e li fece annegare nel fiume.

Quando tornò per essere pagato, il sindaco rifiutò di dargli il denaro promesso.

Allora il pifferaio, per vendicarsi, tornò e suonò di nuovo:

questa volta non i topi, ma i bambini della città lo seguirono e sparirono con lui per sempre.

contenuto / genere, forma, stile

Funzione referenziale: informazioni (la storia) — la componente narrativa della musica

Funzione poetica/estetica: stile (fiaba, racconto)

coinvolgimento

Funzione espressiva/emotiva: emozioni dei personaggi (il pifferaio, che diventa protagonista)

Funzione conativa: interessare/persuadere (i topi/peste, Hamelin è una città reale)

strategie

Funzione fatica: il canale di comunicazione aperto (l'uso di dialoghi)

Funzione metalinguistica: quando il focus è sul codice (musica del pifferaio più vera della parola del sindaco)

——————————

L'uomo nudo

1. Non è la forma a generare il significato

2. Indeterminatezza del sapere scientifico: le scienze umane ne sono semmai un'intuizione

3. Questioni di metodo

4. Mito e musica si trasformano ma non possono esulare dalla loro natura

5. Matematica, lingua vs musica, mito: matematica (NO suono senso), lingua (SI suono senso) – musica (suono), mito (senso)

6. Musica e mito come linguaggio

7. Approfondimento dal punto di vista del mito

8. Approfondimento dal punto di vista della musica

9. La musica come sistema tonale

10. La fuga come stratificazione musicale (pura forma)| mito = letteratura (romanzo) + musica (fuga), dal Settecento

11. Secolarizzazione di musica e mito: Wagner punto di arrivo

12. Ruolo dell'ascoltatore: sintesi fra suono e significato

13. Perché la musica procura piacere? Perché unisce corpo e mente

14. Parallelo con il ridere e il suo contrario, l'angoscia (paura)

15. L'emozione musicale come un accedere alle due "scorciatoie"

16. L'esempio del Bolero di Ravel |

|

|

17. I tre piani di musica e mito: reale simbolico immaginario

18. La compnente affettiva

19.

La funzione del rito come sintesi formale del mito

20. Parentesi sulla musica strumentale che sta al rito come la musica vocale sta al mito

21. Ancora sul rituale

6. Prometeo

Beethoven | Liszt | Scriabin | Orff | Nono | Folk metal

In Oppenheimer (Ch. Nolan, 2023) il protagonista è paragonato a Prometeo  , la biografia di Oppenheimer su cui si basa il film s'intitola American Prometheus (2005)

, la biografia di Oppenheimer su cui si basa il film s'intitola American Prometheus (2005)

Beethoven (1801)

Creature di Prometeo  Tempesta n. 1 (Prometeo si accorge che le sue statue non hanno emozioni) |

Tempesta n. 1 (Prometeo si accorge che le sue statue non hanno emozioni) |  Finale

Finale

Da Giovanni Biamonti, Catalogo cronologico e tematico delle opere di Beethoven (Torino 1968)  | Piano score

| Piano score

Il manoscritto originale è andato perduto ... balletto, che celebra le Belle Arti, in onore dell’imperatrice Maria Teresa, la seconda moglie dell’imperatore Francesco I d’Austria ...

Il «testo» coreografico non ci è noto; possiamo però cercare di ricostruirlo approssimativamente giovandoci delle notizie contenute nel manifesto della prima rappresentazione, di alcune indicazioni apposte agli abbozzi, riferiti saltuariamente dal Nottebohm ed integralmente dal Mikulicz; infine di una descrizione di Carlo Ritorni [Commentari, 1838] ...

La prima rappresentazione ... 26 marzo 1801 ...

[dal catalogo Thayer:] Prometeo Sig. Cesari | Creature Sig.na Casentini, Sig. Salvatore Viganò | Bacco Sig. Ferdinando Gioia | Pane Herr Aichinger | Tersicore Sig.ra Brandi | Talia Sig.ra Cesari | Melpomene Sig.ra Reuth | Apollo – Anfione – Arione – Orfeo ... trovati gli uomini del suo tempo in uno stato di ignoranza, li affinò nelle scienze e nelle arti e li ammaestrò nei costumi ... Prometeo le conduce al Parnaso per farle istruire da Apollo, dio delle belle arti – Apollo ordina ad Anfione, ad Ariane e ad Orfeo di ammaestrarle nella musica, a Melpomene e a Talia di farle consapevoli della tragedia e della commedia, a Tersicore e a Pan di insegnar loro la danza pastorale, di cui essi sono gli inventori, ed a Bacco di insegnar la danza eroica ...

Prometeo, dopo aver dato vita col fuoco a due statue di creta, scopre che esse mancano di ragione. Le conduce allora sul Parnaso, dove Apollo e le Muse donano loro intelligenza e sensibilità. I giovani, divenuti consapevoli, riconoscono il padre e aspirano alla gloria, ma Melpomene (musa della tragedia) ricorda loro la fragilità umana e uccide Prometeo. Infine Talia (musa della commedia) e Pan (fauno) riportano il Titano in vita, e la vicenda termina in festa e armonia.

La descrizione del Ritorni è la seguente: [Ouverture] “... Incalzato dalla fulminante ira del Cielo [Tempesta], che dà luogo a fragoroso musical preludio, vien Prometeo pel bosco correndo verso le sue statue della creta, cui frettoloso accosta al cuore la fiaccola celeste. Mentr’egli affaticato, affannato, compita l’opera, s’abbandona su un sasso, quelle acquistan vita e movimento, e diventano in fatto, quali eran in apparenza, un uomo ed una donna (Salvatore stesso e la brava Casentini).

Prometeo riscuotendosi li guarda con giubilo, li invita a sé con paterno amore, ma non può destare in essi alcun sentimento mostri uso di ragione: anzi quelli, lasciandosi cader in terra indolentemente, piucché a lui, rivolgonsi ad un’alta pianta (vorrebbe ciò per avventura indicare quella delle ghiande, che furono indispensabile alimento agli uomini primi?).

Ritorna egli alle carezze ed alle persuasive, ma coloro che di uomini non hanno la miglior parte, la ragione, non intendono le sue parole e sen’infastidiscono, e coll’ inetto loro aggirarsi tentano andar più lunge. Dolente il Titano prova ancor le minacce, nulla giovando, sdegnato, pensa perfino a dover distruggere quel’ opera sua; ma voce superna internamente ne lo ritrae, sicché torna al primo affetto, e mostrando nuovo disegno essere nato nella sua mente, seco entrambi, afferrati, altrove strascina.

L’atto secondo è nel Parnaso ... Un bel quadro di queste poetiche figure mostra all’aprir della scena la corte di Apollo. Notisi che il Coreografo non vuol qui né musica né danza specialmente, onde allorché queste verranno adoperate poi come stessi particolari, se ne conosca il loro novello intervenimento: savia avvertenza in ogni simile caso! Vien Prometeo presentando al nume i figli suoi, perché gli piaccia farli capaci dell’arte e delle scienze.

Al cenno di Febo Euterpe, secondata da Anfione, mettesi a suonare, ad alle loro modulazioni i due giovanetti cominciano a dar segno di ragione, di riflessione, di veder le bellezze della natura, di sentir umani affetti. Arione ed Orfeo rafforzano l’armonia colle loro cetere ed ultimamente il nume seco loro.

I candidati agitansi qua e là, e giunti avanti Prometeo, conoscon in lui l’oggetto di lor riconoscenza e amore, e gli si prostrano, e seco confondono gli affettuosi amplessi.

Allora avanza Tersicore colle Grazie, e Bacco co’ suoi Baccanti, che menano una danza eroica (più propria del seguito di Marte) nella quale i figli di Prometeo, non reggendo ormai agli stimoli della gloria, dato di piglio all’arme, voglionsi mischiare.

Ma Melponene allora, recatasi in mezzo, a’ giovanetti attoniti rappresenta una tragica scena, facendo vedere col suo pugnale come morte termini i giorni dell’uomo. Raccapricciandone essi, volgesi al Padre [Prometeo] confuso e [Melpomene] lo rimprovera aver fatti nascere que’ miseri a tali calamità, né crede punirlo soverchiamente con la morte, il perché, invan rattenuta da’ pietosi figli, di pugnale l’uccide.

Rompe quel lutto Talia con una giuocosa scena, ponendo sua maschera avanti il volto de’ due piangenti, mentre Pane, alla testa de’ Fauni, comicamente dannanti, torna a vita Titano, e così fra danze festive termina la favola.”

———

Ovidio, Metamorfosi, X | Rousseau, Pygmalion (1770) | Pigmalione, uno scultore, si innamora della statua perfetta che ha scolpito con le proprie mani. Desidera così intensamente che prenda vita, che il suo amore la anima davvero | L'ideale di Pigmalione passa attraverso una "edicazione naturale" che non corrompe | My Fair Lady (1964) | Educazione

[Grove, "Rousseau"] ... Il pensiero estetico di Rousseau nel suo complesso (la cui versione letteraria e narrativa applicata alla musica, e in particolare all'opera, si trova in La nouvelle Héloïse, I.48, II.23) [a] aderisce, più o meno, al suo pensiero politico e ontologico. L'idea di purezza dell'origine (suo principio filosofico) [= l'uomo nasce libero e buono] permette di riconoscere il processo di declino [corruzione] e poi sviluppo [contratto sociale]. Con la rigenerazione, che preserva le conquiste positive della corruzione ed educazione [tradizionale, che vincola], si ottiene non il ritorno all'origine, ma ai presupposti originari. Questo processo, che sarebbe per la musica ciò che il contratto sociale è nell'ambito della politica, è delineato in modo diverso da Rousseau a seconda che venga applicato all'opera italiana (in cui si ha l'ideale del recitativo accompagnato) [espressione della collettività] o all'opera francese [imposta istituzionalmente] che Rousseau propone di trasformare in melologo: un'alternanza di passaggi parlati e puramente strumentali. Fu così che concepì Pygmalion, una scena lirica musicata da Horace Coignet nel 1770 ...

a. Il primo riferimento è sulle differenze dell'opera italiana e francese, il secondo sull'ipocrisia dell'opera a Parigi. Il romanzo ebbe straordinario successo e (come riferisci wiki francese) i lettori non volero credere fosse un'invenzione.

Di Pygmalion esiste un acte de ballet di Rameau (1748). Rousseau scrisse invece il testo per un melologo (1770) musicato da Horace Coignet (non esiste un'esecuzione). Fu subito tradotto in italiano (1770 e 1777). La versione famosa è quella di Antoni Benda realizzata su una traduzione tedesca (1780) [alter ritradotto in francese | alter in spagnolo]. Fu messo in musica (ma come opera) anche da Giambattista Cimador (1790, traduzione Sografi), nonché da Bonifazio Asioli (1792), Cimarosa e Donizetti.

Byron (1816)

Titan! to whose immortal eyes

The sufferings of mortality,

Seen in their sad reality,

Were not as things that gods despise;

What was thy pity's recompense?

A silent suffering, and intense;

The rock, the vulture, and the chain,

All that the proud can feel of pain,

The agony they do not show,

The suffocating sense of woe,

Which speaks but in its loneliness,

And then is jealous lest the sky

Should have a listener, nor will sigh

Until its voice is echoless.

|

Titano! tu con gli occhi immortali

vedesti nella triste loro realtà

gli affanni umani,

come cose che si trascuravano dagli Dei;

ma qual era il premio della tua pietà?

Un soffrire tacito, intenso;

la rupe, l’avvoltoio e la catena,

tutto il dolore che possono sentire i superbi,

tutta l’agonia che non rivelano mai,

quel senso soffocato d’angoscia,

che non parla fuorchè nella sua solitudine,

e teme geloso che il cielo abbia

orecchie per ascoltare, nè vuol sospirare

finchè la sua voce non sia rimasta senz’eco. |

The Blue Hour Cafe |

Titan! to thee the strife was given

Between the suffering and the will,

Which torture where they cannot kill;

And the inexorable Heaven,

And the deaf tyranny of Fate,

The ruling principle of Hate,

Which for its pleasure doth create

The things it may annihilate,

Refus'd thee even the boon to die:

The wretched gift Eternity

Was thine—and thou hast borne it well.

All that the Thunderer wrung from thee

Was but the menace which flung back

On him the torments of thy rack;

The fate thou didst so well foresee,

But would not to appease him tell;

And in thy Silence was his Sentence,

And in his Soul a vain repentance,

And evil dread so ill dissembled,

That in his hand the lightnings trembled. |

Titano! a te fu data la lotta

tra il soffrire e il volere,

cose che

tormentano in quella parte

che non può morire.

E il Cielo inesorabile,

e la sorda tirannia del Fato,

il principio dominatore dell’Odio,

che per suo trastullo crea

le cose che può annientare,

ti rifiutarono la sorte del morire:

un miserabile dono fu a te l’Eternità,

e tu l’hai ben sopportato.

Tutto ciò che il Tonante strappò da te,

fu solo la minaccia che gli lanciasti contro

negli spasimi della tortura.

Ben tu leggesti nel Fato,

ma per placarlo non volesti rispondere;

e nel tuo silenzio fu la sua sentenza,

e nella sua anima [di Giove] un inutile pentimento,

e una paura così mal dissimulata,

che i fulmini gli tremavano nella destra. |

|

Thy Godlike crime was to be kind,

To render with thy precepts less

The sum of human wretchedness,

And strengthen Man with his own mind;

But baffled as thou wert from high,

Still in thy patient energy,

In the endurance, and repulse

Of thine impenetrable Spirit,

Which Earth and Heaven could not convulse,

A mighty lesson we inherit:

Thou art a symbol and a sign

To Mortals of their fate and force;

Like thee, Man is in part divine,

A troubled stream from a pure source;

And Man in portions can foresee

His own funereal destiny;

His wretchedness, and his resistance,

And his sad unallied existence:

To which his Spirit may oppose

Itself—and equal to all woes,

And a firm will, and a deep sense,

Which even in torture can descry

Its own concenter'd recompense,

Triumphant where it dares defy,

And making Death a Victory. |

Il tuo celeste delitto fu essere gentile,

e ridurre coi tuoi precetti

la somma

delle umane miserie,

e afforzare l’uomo della sua propria mente;

ma, seppur tradito come fosti dall’alto,

pure dalla tua tranquilla energia,

dalla tua pazienza e dalla resistenza

del tuo spirito impenetrabile

(che Cielo e Terra non poterono scuotere)

ereditammo una potente lezione:

Tu sei simbolo e segno

al mortale del suo destino

e della sua forza;

l’uomo, come te, in parte è divino,

torbido rivo d’una pura sorgente,

e l’uomo in parte può prevedere

il suo funesto destino,

le sue sventure, la sua resistenza,

e un’esistenza mesta, solitaria;

al che il suo spirito può opporre

sè stesso, scudo a tutti i mali,

e un saldo volere, e un senso profondo,

che valga a scoprire, concentrata

anche nei tormenti, la sua ricompensa;

che trionfi dovunque osa, ed aspira,

e converta la morte in vittoria. |

|

| |

[trad. Carlo Bini, 1838 (con correzioni)] |

|

Liszt (1855)

In origine una cantata (1850) sul Prometeo liberato (1802) [a] testo teatrale di Herder (per clebrarne i cent'anni dalla nascita9) organizzata in Ouverture e 8 cori introdotti da un declamato. In seguito (1855) LIszt revisionò il lavoro separando l'ouverture e facendola diventare il poema sinfonico n. 5 | score | La versione originale è sul portale Naxos

a. Il Prometeo liberato di Eschilo è perduto, e vari provarono a riscriverlo fra cui Percy Shelley (1820)

A. Allegro energico + Maestoso un poco ritenuto (introduzione: tema evocato)

X. Andante (recitativo) [costrizione] | A. Allegro molto appassionato (alla fine tema X) [impeto]

X. Ritenuto (recitativo) | B. A tempo (tema cantabile) [pietà di Ercole]

C. Fuga + tema A [eroe dell'intelletto]

X. Andante (recitativo) | A. Allegro molto appassionato [come sopra]

B. Stretto più animato (tema cantabile) + C e A [liberazione]

Per la cultura Romantica Prometeo ha significati diversi:

a) Simbolo della ribellione titanica

Prometeo incarna lo spirito di rivolta contro ogni forma di autorità assoluta (gli dèi, il destino, le convenzioni sociali e religiose). In questo senso diventa un modello dell’eroe romantico che non si sottomette, pur sapendo di andare incontro a sofferenza e punizione.

b) Figura dell’artista e del genio creativo [Beethoven]

Il fuoco rubato è interpretato come sapere, poesia, arte: ciò che permette all’uomo di elevarsi al di sopra della sua condizione. Prometeo diventa l’allegoria del poeta-creatore che, con la sua opera, sfida i limiti imposti dalla tradizione e dal potere.

c) Eroe del progresso e della libertà

L’atto prometeico viene letto come gesto di emancipazione dell’umanità: il titano sacrifica se stesso per rendere l’uomo libero e più consapevole. In questo senso è collegato anche agli ideali illuministici e rivoluzionari che ancora circolano nel primo Romanticismo.

d) Simbolo della sofferenza necessaria [Liszt e Leopardi]

La condanna di Prometeo (incatenato e torturato) viene vista come metafora del destino dell’eroe moderno: colui che porta una nuova verità deve accettare il dolore come parte del suo compito. Da qui nasce il mito romantico del “genio incompreso”.

Scriabin (1910)

Prométhée. Le Poème du feu | partitura | finale | analisi | colori

Affascinato da Schopenhauer e Nietzsche | Mysterium | misticismo europeo |  (da Misteri del nazismo/2, Rai 2001)

(da Misteri del nazismo/2, Rai 2001)

Accordo mistico |  Jean-Féry Rebel, Le Cahos, da Les élémens (1737)

Jean-Féry Rebel, Le Cahos, da Les élémens (1737)

Scriabin non vide mai la versione a colori (forse influenzata dal virare la pellicola in b/n nel cinema), la prima è stata provata nel 1915, vi sono versioni recenti |  |

|  |

|  |

|

Fauré (1907) e Orff (1968)

Gabriel Fauré, nel suo Promethée – tratto da Eschilo – introduce l'episodio di Pandora  (il dono di Zeus all'umanità per punirli del fuoco di Prometeo), derivato da Esiodo, Le opere e i giorni.

(il dono di Zeus all'umanità per punirli del fuoco di Prometeo), derivato da Esiodo, Le opere e i giorni.

Carl Orff, fedele a Eschilo, mette mano a Prometheus, come ultimo quadro della trilogia classica (con Antigonae e Aediypus) | ritmo, danza, strumenti esotici, teatro totale

| Prologo |

[1] |

La tragedia emerge musicalmente dal rumore diffuso. Un forte rullo di tamburo giapponese di origine cinese, chiamato o-daiko, apre la sequenza delle scene. Pesante batte sulla grancassa e le corde gravi dei pianoforti annunciano l'apparizione dei due scagnozzi di Zeus, Kratos (Coercizione) e Bia (Forza), che conducono Prometeo alla roccia in Scizia dove Efesto lo incatenerà. Prometeo, per amore dell'umanità, aveva rubato il fuoco. |

| Parodo |

[2] |

Dopo essere stato incatenato, Prometeo inizia un lamento ampio e imponente: |

| |

[3] |

La terza scena simboleggia l'arrivo delle Oceanidi, che Eschilo immaginava come creature alate. Atterrano ai piedi di Prometeo, che aveva già sentito il loro avvicinarsi da lontano. Allora il capo del coro delle Oceanidi chiede a Prometeo di raccontare cosa ha fatto per essere punito così da Zeus. Prometeo ribatte. |

| Ep. 1 |

[4] |

Oceano è pieno di compassione per il Titano e si mostra disposto a offrirgli consigli. Tuttavia, il Titano non crede affatto che una "parola gentile" sia il "medico giusto" per le "anime ferite", e allora scompare sul suo cavallo alato. |

| Sas. 1 |

[5] |

Il lamento di Prometeo raggiunge immediatamente il Coro compassionevole e comprensivo, che lo conforta dicendogli quanto profondamente l'intero paese, tutti coloro che abitano i "campi sacri" dell'Asia, persino lo "sciame scita che popola le estremità della terra", condividano la sua sofferenza. |

| Ep. 3 |

[6] |

Io, la donna desiderata da Zeus, fu trasformata in una vacca dalla moglie Era per gelosia, e nelle sue sembianze ora vaga per il mondo come una pazza in preda all'eccitazione. In Prometeo, crede di aver trovato il suo riflesso: |

| |

[7] |

Si rivolge a Prometeo, colui che sa e prevede, cercando di comprendere la sua situazione, sperando in aiuto e salvezza. Prometeo, tuttavia, esita a rivelare la sua conoscenza a Io e invece le chiede prima di raccontare a lui e al Coro il suo destino divinamente decretato, cosa che lei fa, dopo aver evocato il passato a gesti. |

| |

[8] |

Ora Prometeo profetizza a Io il suo destino futuro e le dà consigli su come mitigare o superare i pericoli imminenti. |

| Stas. 3 |

[9] |

Il coro si stacca dalla precedente simpatia, prende le distanze e riflette su ciò che ha visto: "Questa battaglia non è una battaglia, questo cammino non è un cammino!" |

| Esodo |

[10] |

La catastrofe, la caduta di Prometeo, si avvicina. Nella sua ribellione finale, il Titano rivela la conoscenza che lo rende superiore a Zeus e allo stesso tempo lo aiuta a sopportare il proprio destino. La roccia colpita dal fulmine di Zeus, alla quale era incatenato Prometeo e alla quale si aggrappano anche i suoi alleati, gli Oceanidi, sprofonda negli abissi. |

Nono (1975)

Audio | partitura | schizzi | info

Folk metal (2007)

Saltatio mortis, Prometheus, canzone d'apertura dell'album Aus der Asche (2007) |

Erkenne die Menschen

Ihr Geist ist erfroren

Gezwungen, zu leben

In ewiger Nacht

Erhöre ihr Klagen

Ihr Feind ist die Kälte

Verdammt, zu warten

In ewiger Wacht |

Conosco l'umanità

il suo spirito è congelato

costretta a vivere

in una notte eterna

Ascolto il suo lamento

il suo nemico è il freddo

condannata ad aspettare

in una veglia eterna |

Im Schweif des Kometen

Vor nachtschwarzen Wolken

Steige ich brennend

Vom Himmel herab

Die Hand hält das Feuer

Mein Geist die Erkenntnis

Trag' ich der Götter

Gebote zu Grab |

Nella scia della cometa

da nuvole nere come la notte

scendo ardente

giù dal cielo

La mano tiene il fuoco

il mio spirito la conoscenza

getto le leggi

degli dei nella tomba |

Ich bringe euch Feuer

– Die Kraft zu erkennen

– Den Zorn der Götter auf die Welt

– Die Macht zu verbrennen

– Und Asche, die vom Himmel fällt |

Vi porto il fuoco

– la forza della conoscenza

– l'ira degli dei sul mondo

– il potere di distruggere

– e ceneri che cadono dal cielo |

Erkennen heißt Freiheit

Sich selbst zu entscheiden

Kein Schicksal ist

Von den Göttern erdacht

Den Geist zu entflammen

Die Saat der Erkenntnis

Hat aus den Menschen

Selbst Götter gemacht |

Conoscere è libertà

decidere da sé

Nessun destino è

concepito dagli dei

Nell'infiammare lo spirito

il seme della conoscenza

ha reso gli uomini

esseri divini |

Mein Werk ist verrichtet

Die Grenze gefallen

Unwissenheit ein

Gebrochener Fluch

Meine Strafe jedoch

Wird unfassbar erscheinen

Wie ein von Göttern

Geschriebenes Buch |

Il mio lavoro è compiuto

il confine è caduto

l'ignoranza è una

la maledizione spezzata

Ma la mia punizione

sembrerà senza senso

come un libro

scritto dagli dei |

| Ich bringe euch Feuer ... |

|

Geschmiedet in Eisen |

An Berge gekettet

Von Göttern verdammt |

Von niemand' gerettet

Mein ewiger Leib |

Dem Adler ein Mahl

Die ewige Strafe |

Im Kaukasus Tal |

Forgiato nel ferro | incatenato alla montagna

Condannato dagli dei | nessuno mi salverà

Il mio corpo eterno | pasto di un'aquila

L'eterna punizione | nella valle del Caucaso |

| Ich bringe euch Feuer ... |

|

Caparezza, Sono il tuo sogno eretico (2011)

Personaggi ingiustamente condannati per eseresia sono come Prometeo.

Sono una donna e sono una santa [a] | sono una santa donna e basta

Sono stata una casta vincente | prima che fosse vincente la casta

Dalla Francia la Francia difendo | se l'attacchi la lancia ti fendo

Estraggo la spada dal cuoio | polvere ingoio ma non mi arrendo |

|

Gli inglesi da mesi vorrebbero | la mia capoccia in un nodo scorsoio

Sono un angelo ma | con loro mi cambierò in avvoltoio

Vinco una guerra contro | l'Inghilterra non è che 'ndo cojo cojo

Perché sento le voci che non sono | voci di corridoio |

|

Va' all'inferno satanassa | un letto di fiamme il tuo materasso

La tua parola non vale più | accenditi fuoco spegniti tu |

|

Mi bruci per ciò che predico | è una fine che non mi merito

Mandi in cenere la verità | perché sono il tuo sogno eretico |

|

Invece io sono il domenicano [b] | ma non chiedermi come mi chiamo

Qua è sicuro che non me la cavo | mi mettono a fuoco non come la Canon

Detesto i potenti della città | detesto Sua Santità [c]

Un uomo carico d'avidità | che vende cariche come babbà |

|

La tratta dei bimbi come geishe | cresce tutto il clero ma

Nessuno ne parla e il Millequattro non è anno zero [d]

Ed ora mi impiccano, mi appiccano | come un bengala a capodanno

Di me rimarrà un pugno | di cenere da gettare in Arno |

|

Accendevi i falò laggiù | bruciavi i libri di Belzebù

Era meglio mettere su | i carboni del barbecue |

|

Mi bruci per ciò che predico | è una fine che non mi merito

Mandi in cenere la verità | perché sono il tuo sogno eretico |

|

Infine mi chiamo come il fiume [e] | che battezzò Colui

Nel cui nome fui posto in posti bui | mica arredati col feng shui

Nella cella reietto perché tra fede | e intelletto ho scelto il suddetto [f]

Dio mi ha dato un cervello | se non lo usassi gli mancherei di rispetto |

|

E tutto crolla come in borsa | la favella [g] nella morsa

La mia pelle è bella arsa | il processo bella farsa

Adesso mi tocca tappare la bocca | nel disincanto lì fuori

Lasciatemi in vita invece di farmi | una statua in Campo dei Fiori |

|

Mi bruci per ciò che predico | è una fine che non mi merito

Mandi in cenere la verità | perché sono il tuo sogno eretico |

|

a. Giovanna d'Arco, rif. a Rosanna Fratello, Sono una donna non sono una santa | b. Savonarola | c. Papa Alessandro VI, accusato di simonia | d. Il Millequattro (cioè il XV sec.) non è Annozero, la trasmissione d'inchiesta di Santoro dove si è parlato della pedofilia nella chiesa | e. Il fiume GIordano dove è stato battezzato Gesù Crito | f. Cioè il secondo, l'intelletto | g. La lingua

Rancore, Eden (2020)

Questo è un codice | senti alla fine è solo un codice

codice: senti le rime è solo un codice

codice: su queste linee solo un codice |

|

L'11 settembre ti ho riconosciuto

Tu quando dici 'grande mela' [a] è un codice muto

Tu vuoi nemici sempre se la strega [b] è in Iraq

Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria |

|

Passo ma non chiudo: cosa ci hai venduto?

Quella mela che è caduta

in testa ad Isaac Newton [c]

Rotolando sopra un iPad [d] oro per la nuova era

Giù nel sottosuolo o dopo l'atmosfera |

|

| Stacca, mordi, spacca, se-para | amati, copriti, carica, spara |

|

Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra

Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione

Chi si limita alla logica è vero che dopo libera

La vipera alla base del melo che vuole [e]

|

|

Quante favole racconti che sappiamo già tutti

Ogni mela che regali porta un'intuizione

Nonostante questa mela [f] è in mezzo ai falsi frutti

è una finzione: ora il pianeta Terra

chiama 'destinazione' |

|

| Nuovo aggiornamento nuova simulazione |

|

Come l'Eden prima del 'ta ta ta'

Come prima quando tutto era unito | mentre ora cammino in questo mondo proibito

Quando il cielo era infinito | quando c'era la festa e non serviva l'invito |

|

Dov'è lei, ora, dov'è lei?

Se ogni scelta crea ciò che siamo | che faremo della mela attaccata al ramo? |

|

Dimmi chi è la più bella allora dai, giù il nome

Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi [g]

Quante mele d'oro nei giardini di Giunone

Le parole in bocca come mele dei mafiosi [h] |

|

E per mia nonna ti giuro, che ha conosciuto il digiuno

È il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro [i]

Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto

Un inventore [j] muore, nella mela che morde c'era il cianuro |

|

Questo è un codice | senti alla fine è solo un codice

codice: senti le rime e dopo |

|

| Stacca, mordi, spacca, se-para | amati, copriti, carica |

|

Ancora l'uomo è dipinto nella tela

Ma non vedo il suo volto, è coperto da una mela [k]

Sì, solo di favole ora mi meraviglio

Vola, la freccia vola ma la mela è la stessa che resta in equilibrio in testa ad ogni figlio [l] |

|

| Come l'Eden ... |

|

E se potessi parlare con lei da solo cosa le direi

Di dimenticare quel frastuono tra gli errori suoi e gli errori miei

E guardare avanti senza l'ansia di una gara

Camminare insieme sotto questa luce chiara mentre gridano | Guarda |

|

| Stacca, mordi, spacca, se-para |

amati, copriti, carica |

|

| Come l'Eden ... |

|

a. New York | b. CHe dona la mela avvelenata | c. Il simbolo della gravità | d. Apple | e. La mela della conoscenza nel Paradiso terrestre | f. Sempre Apple? | g. La mela della discordia | h. Intese come belle parole | i. Rif. al detto "Una mela al giorno toglie il medico di torno" | j. Alan Turing | k. Dipinto di Magritte | l. Guglielmo Tell

Materiali

Tre indizi per una musica: Alla scoperta della Cantata del Caffé di J. S. Bach |

Tre indizi per svelare Bach: un viaggio tra mistero e armonia

Tre indizi, una melodia e il genio di Johann Sebastian Bach: l’audio accompagna l’ascoltatore in un piccolo viaggio tra mistero e bellezza musicale. La voce narrante guida passo dopo passo alla scoperta di tre elementi nascosti che, una volta uniti, rivelano la struttura segreta di un brano bachiano. Tra citazioni, curiosità storiche e giochi d’ascolto, il racconto mescola rigore e passione, mostrando come l’arte di Bach sia un enigma di perfezione matematica e sentimento umano. L’audio si chiude con un invito a riascoltare con orecchie nuove, scoprendo che ogni nota di Bach è un indizio verso l’infinito. [116 parole, 784 caratteri]

Dal manoscritto a YouTube: canti liturgici e paraliturgici nel Web

Negli ultimi anni, la ricerca etnomusicologica in Italia, come altrove, è diventata sempre più oggetto di discussione e riflessione collettiva da parte degli studiosi del settore. Ciò è il risultato di un profondo cambiamento nell’approccio metodologico, conseguenza a sua volta della trasformazione del modo stesso in cui la musica viene scritta e dei benefici che ne derivano, compreso quello che – convenzionalmente – abbiamo sempre definito come tradizionale. Un effetto cruciale di questo cambiamento è stato l’avvento di Internet e, in particolare, di alcuni spazi virtuali dedicati alla musica. L’articolo si concentra innanzitutto sul fenomeno della documentazione e della fruizione online della musica tradizionale, in special modo dei canti liturgici e paraliturgici. Attraverso alcuni esempi, il contributo propone anche una riflessione sulla possibilità di considerare questi “campi virtuali” come nuove aree di ricerca nell’ambito dell’etnomusicologia. [156 parole, 1092 caratteri]

Uno alla volta, per carità! La politestualità medioevale fra prassi e strategie grafiche

Con 'politestualità' nell'ambito della musica tardo-medievale (xiii-xv secolo) ci si riferisce a composizioni con più linee vocali ciascuna portatrici di un testo distinto, talvolta anche in lingue differenti. Tale apparente complessità testuale e semantica, pur espressione del gusto speculativo e combinatorio dell’epoca, era un'opportunità offerta dalla scrittura musicale, scrittura che manteneva però uno statuto separato dalla prassi. Sulla base di testimonianze coeve e casi studio, il contributo propone una revisione della resa musicale, suggerendo che tali opere non debbano essere interpretate come semplici intrecci simultanei di testi, ma si realizzino come successione o alternativa. Il canto poteva cioè scegliere di privilegiare un solo testo o, eventualmente, riproporre le parti una alla volta, lasciando alle altre voci il ruolo di accompagnamento strumentale. In tal modo era conservata la comprensibilità della parola che, esclusa l’intonazione simultanea, rimaneva l’elemento portante della composizione. [165 parole, 1115 caratteri]

Steroclub / Krueger: La notte che morì la disco music

Hip hop history: 11 agosto 1973: la nascita |

Timbuctu (Marino Sinibaldi): 383: Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri) |

Träumerei di Schumann

Träumerei di Schumann

Storia dell'hacker che voleva cambiare il mondo [Aaron Swartz]

Storia dell'hacker che voleva cambiare il mondo [Aaron Swartz]

Il mistero più inquietante di Edgar Allan Poe

Il mistero più inquietante di Edgar Allan Poe

Prontuario per la compilazione di una tesi o un saggio

Audacity

Audacity

Guida rapida

Guida rapida

Missaggio

Missaggio

Early Music Sources (Orfeo and Hindemith)

Early Music Sources (Orfeo and Hindemith)

Early Music Sources (realizzazione)

Early Music Sources (realizzazione)

Da Pachelbel a Dragon Ball

Da Pachelbel a Dragon Ball

Romanesca

Romanesca

Da Pachelbel a Dragon Ball

Da Pachelbel a Dragon Ball

Prezi

Prezi

Canva

Canva

Seminario

Mercoledì 21, ore 9:30

Leonardo Francia

La musica nel sangue

La musica riesce a tradurre la tensione vitale che ci anima. Nel mito di Anfione e Zeto, la forza fisica e quella 'magica' della musica vengono messe una di fianco all'altra ottenendo gli stessi effetti: sollevano macigni e costruiscono le mura di Tebe. Questo perché in realtà sono la stessa energia, semplicemente in due forme diverse. La musica è la manifestazione sensibile della nostra volontà, della nostra forza vitale, e proprio per questo ha su di noi degli effetti che nessun'altra arte può avere.

– Friedrich Nietzsche, La Nascita Della Tragedia (Milano: Adelphi Edizioni, 1972).

– Kathleen Higgins, Nietzsche on music, «Journal of the History of Ideas», 47/4 (1986), pp. 663-672.

– Pier Alberto Porceddu Cilione, La potenza della musica: La questione della dynamis tra musica e filosofia, «Revista Portuguesa de Filosofia», 74/4 (2018), pp. 957-982.

Laura Pappalardo

Dolcemente bestiale

Nella natura selvaggia dei boschi greci vive Pan, dio dell’istinto, della musica e della vitalità primordiale. La sua siringa – il suo strumento musicale – nasce dal dolore: la ninfa Syrinx, in fuga da Pan, si trasformò in canne, che lui raccolse per produrre un dolce suono. Debussy, ispirandosi a questo racconto, nella sua composizione Syrinx, trasforma il flauto in un arabesco sonoro libero, ipnotico e dolcemente bestiale, capace di evocare la presenza invisibile del dio tra le ombre della foresta.

– Giuditta Perri, Stefania Stefanelli, Dal falso se al puer aeternus: la riscoperta del mito di Peter Pan, «Rivista di psicoanalisi neofreudiana», 1 (2014), pp. 1-22.

– Edward Morell Berens, The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome (Amsterdam: MetaLibri, 2009), i, pp. 143-47.

– Laurel Astrid Ewell, A Symbolist Melodrama: The Confluence of Poem and Music in Debussy’s La Flûte de Pan, PhD (Morgantown: College of Creative Arts at West Virginia University, 2004).

– Ulrich Mahlert, Die ‘Göttliche Arabeske’ Zu Debussys ‘Syrinx’, «Archivio Für Musikwissenschaft», 43/3 (1986), pp. 181-200, 1986.

Giacomo Marsilia

Da Arione a Walter Mitty: quando l’immaginazione ci intrappola

Si analizzano le due funzioni che la musica ricopre all’interno del mito di Arione, con particolare

attenzione alla seconda: l’immaginazione può diventare una distrazione. Dopo aver elencato le

caratteristiche del fenomeno “maladaptive daydreaming”, viene preso in oggetto il film “I sogni

segreti di Walter Mitty” analizzando il protagonista e la colonna sonora utilizzata in momenti

diversi, tra realtà e fantasia. Il podcast propone spunti per costruire un ponte tra i due mondi: si

invita a non chiudersi nell’immaginazione, ma a sfruttarla per cambiare il mondo.

– Aulo Gellio, Le notti attiche, latino a fronte (Torino: Utet, 2017).

– Alberto Rizzuti, Arione. Le ragioni di una riscrittura, «CoSMo: Comparative Studies

in Modernism», 21 (2022), pp. 235-240.

– Eli Somer, Maladaptive daydreaming: A qualitative inquiry, «Journal of Contemporary

Psychotherapy», 32/2-3 (2002), pp. 197-212

Irene Burla

Resonabilis Echo: il potere simbolico di una voce marginale

La ninfa rimasta voce senza corpo, capace solo di ripetere le ultime parole che sente, in questo podcast diventa simbolo dell’immortalità della musica e incarnazione del principio della ripetizione creativa alla base di numerose composizioni e forme musicali. Ma Eco non parla solo di musica, si rivolge a tutti: è l’esempio di una comunicazione marginale e alternativa, capace di generare nuovi significati sfidando le voci maschili dominanti dei nostri giorni.

– Ella Finer, Feminism and Sound, in Sound and Literature, ed. Anna Snaith (Cambridge: University Press, 2020), pp. 315-333.

– Giulio Guidorizzi, Il mito greco: Gli dèi (Milano: Mondadori, 2009).

– Pauline A. Leven, Music and Metamorphosis in Graeco-Roman Thought (Cambridge: University Press, 2020), pp. 107-135.

– Gayatri Chakravorty Spivak, Echo, «New Literary History», 24/1 (1993), pp. 17-43.

Andrea Tinelli

Filomela, il canto senza voce

Cosa si nasconde dietro il mito di Filomela e della sua trasmutazione in usignolo? Forse una delle tematiche sociali e umane con cui da sempre ci confrontiamo: il bisogno di rivendicazione e rappresentazione del mondo femminile e delle minoranze. Dal canto di Filomela-usignolo al riscatto delle voci oppresse, il podcast racconta il mito, attualissimo, attraverso brani celebri e d'avanguardia.

– Matteo Belli, Babbitt e il mito di Filomela in musica: lame di suono #1, in Lay0utmagazine (6 luglio 2021) on line

– Brunella Campea, Tessitrici, in Autrici di civiltà (3 novembre 2022), on line

– Victoria Malawey, Find out what it means to me: Aretha Franklin's gendered re-authoring of Otis Redding's 'Respect, «Popular Music», 33/2, (2014), pp. 185-207.

– Arnold Whittall, Uneasy Evaluatives: Perspectives on Babbitt, «The Musical Times», 145, n. 1887, (2004), pp. 75-82.

Letizia Oluzzi

Una vittoria a suon di trombe: Il mito di Gerico

Casi di distruzione e sterminio voluti da Dio sono molto frequenti nell’Antico Testamento, ma quella di Gerico ha qualcosa di diverso rispetto alle altre battaglie della tradizione ebraica: è il suono di un particolare strumento musicale, lo Shofar, a far crollare le mura della città. È il “Dio degli eserciti” che si manifesta attraverso una, seppur primitiva e rituale, forma di musica.

– Moshe Caine, Music in Antiquity: The Near East and the Mediterranean, a cura di Joan Goodnick Westenholz, Yossi Maurey ed Edwin Seroussi (Berlino: De Gruyter Oldenbourg, 2014).

– Charshee Charlotte Lawrence-McIntyre, Charshee Charlotte, The Double Meanings of the Spirituals, «Journal of Black Studies», 18/4 (1987), pp. 379-401.

– Marvin Alan Sweeney, The Shofar in War and Worship in the Bible, in Qol Tamid: The Shofar in Ritual, History, and Culture, a cura di Jonathan Lowy Friedmann e Joel Gereboff (Claremont: Claremont Press, 2017), pp. 31-56.

Mercoledì 21, ore 14:00

Lucrezia Bevilacqua

Vox caeli: Polifonia angelica dell’universo

Gli angeli cantano? Attraverso il mito medievale del canto dei cherubini si cerca di capire come l’uomo abbia immaginato l’universo mosso da un’armonia. Sant’Agostino, Dionigi Areopagita, Dante e la polifonia di Ockeghem sono uniti da un filo che lega ordine, numero e suono. Un viaggio attraverso il cosmo per scoprire perché, per secoli, il mondo è stato immaginato come qualcosa che, non solo si muove, risuona.

– Edward Lowinsky, Ockeghem's canon for thirty-six voices: An essay in musical iconography, in Essays in musicology in honor of Dragan Plamenac on his 70th birthday, a cura di G. Reese, R.J. Snow (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1969), pp. 155-180.

– Massimo Parodi, Agostino: La musica, i numeri e la relazione, in Atlante storico della musica nel Medioevo, a cura di A. Gallo, C. Ruini, G.Baroffio, V. Minazzi (Milano: Jaca book, 2011), pp. 44-45.

– Susanna Barsella, La presenza di Dionigi Aeropagita nel Paradiso di Dante, «Italianistica: Rivista di Letteratura Italiana», 37/1 (2008), pp. 159-162.

– Roberto Radice, Ordine, musica, bellezza in Agostino, «Rivista Di Filosofia Neo-Scolastica», 84/4 (1992), pp. 587-607.

Federico Macrì

Voce di donna, voce di sirena |

Nella tradizione europea – dall’Odissea alla Sirenetta – le sirene sono figure mitiche femminili il cui canto ammaliante esercita un forte potere. Il mito appare però inserito in una struttura di pensiero di genere più ampia che attribuisce alla donna e alla voce femminile una pericolosa abilità seduttiva, capace di eludere la razionalità maschile. Tale stereotipo di genere appartiene solo in parte alle restituzioni vocali del canto delle sirene offerte da Claude Debussy e da Luciano Berio.

– Maurizio Bettini, Luigi Spina, Il mito delle sirene: Immagini e racconti dalla Grecia a oggi (Torino: Einaudi, 2007).

– Hannah Bosma, The Electronic Cry: Voice and Gender in Electroacoustic Music, PhD (University of Amsterdam, 2013).

– Cristina Santarelli, Orfeo, Ulisse e le sirene: Storia di una sconfitta di genere, «Gli spazi della musica», 2/1 (2013), pp. 1-23.

– Francesco Spampinato, La poetica dell’acqua in Debussy, «Diastema», 14 (2000), pp. 35-55.

Giorgia Quintavalle

L’Usignolo: musica per allontanare la morte |

La morte è da sempre un tema pervasivo nella produzione artistica di ogni società e allo stesso tempo una delle più grandi paure dell’umanità. A partire dall’analisi dell’usignolo protagonista dell’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, il cui verso diventa un vero e proprio canto che distrae e allontana la morte, il podcast ha l’obiettivo di indagare in che modo e per quale motivo scriviamo storie e canzoni su di essa.

– Hans Christian Andersen, 40 novelle: prima traduzione dall'originale Danese (Milano: Ulrico Hoepli, 1908).

– Audrey Berger Cardany, Mitigating death anxiety: Identifying music’s role in terror management, «Psychology of Music», 46/1 (2017), pp. 3-17.

– Stella Grillo, Renato Zero, 'Il Carrozzone' come metafora della vita, «Metropolitan Magazine» (30 settembre 2022), on line

Flavia Marra

La ballata di Thomas il Rimatore: un cantoper il mondo delle fate |

Non è la forza né la fede a rendere possibile l'incontro con ciò che è altro rispetto al mondo umano, ma il canto. È il caso di Thomas the Rhymer, in cui la musica apre uno spazio di mediazione con l'alterità – in questo caso il mondo delle fate. Il podcast indaga il ruolo della ballata, che costituisce la forma narrativa della leggenda: non un semplice veicolo del racconto, ma parte integrante della storia stessa, e ciò attraverso cui il mito continua ad essere trasmesso nel tempo.

– Thomas the Rhymer, ed. The Scottish Literature in the Classroom Project, on line (consult. 14/01/2026).

– Calum MacDonald, Thomas the Rhymer, «The Musical Times», 117, n. 1598 (1976), pp. 305-307.

– Emily B. Lyle, Thomas of Erceldoune: The Prophet and the Prophesied, «Folklore», 79/2 (1968), pp. 111-121.

Vittoria Montesano

Simboli, miti e canzoni ribelli per un’identità |

L’Irlanda è forse l’unico paese ad avere come simbolo nazionale uno strumento: l’arpa. Attraverso ballate folkloristiche, censure, bardi, druidi, miti, si attraverseranno i secoli per arrivare a comprendere come questo strumento rappresenti l’identità stessa di un popolo che ha tentato di far sopravvivere la propria eredità culturale, da dio Dagda alle lattine di Guinness.

– Hal Belson, L’arpa celtica. Un viaggio tra passato e presente, incanto e realtà, all’inizio del sogno, alla fine del certo (Milano: Edizioni della terra di Mezzo, 1992), pp. 43-72.

– Henri D’Arbois De Jubanville, Les bardes, «Revue Archéologique», 44 (1882), pp. 225-242.

– Miranda Jane Green, Miti celtici (Milano: Oscar Mondadori, 1994), pp. 26-36, 126-147.

– Claude Lèvi-Strauss, Mito e significato. Cinque conversazioni (Milano: Il Saggiatore, 2016), pp. 25-47.

Giovedì 22, ore 9:30

Filippo Gadda

Da Gilgamesh a Steve Reich: il tamburo è potere

Il podcast approfondisce il ruolo del tamburo come mezzo di controllo della collettività nel mito di Gilgamesh. Viene individuato un filo conduttore attraverso brani di Reich e Stravinskij, dai quali emerge come il ritmo riesca a indurre stati di trance e sottrarre il corpo al controllo consapevole, esercitando un quindi un potere enorme. L'epopea mesopotamica anticipa la centralità dell'elemento ritmico, confermata dalle ricerche etnomusicologiche e dalla resa musicale dei brani più rappresentativi.

– Marius Schneider, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche (Milano: Rusconi, 1986).

– Marcelle Duchesne-Guillemin, Pukku and Mekkû, «Iraq», 45/1(1983), pp. 151-156.

– Philip Duker, Resulting Patterns, Palimpsests, and 'Pointing Out' the Role of the Listener in Reich's Drumming, «Perspectives of New Music», 51/2 (2013), pp. 141-191.

– Margarita Mazo, Stravinsky's 'Les Noces' and Russian Village Wedding Ritual, «Journal of the American Musicological Society», 43/1 (1990), pp. 99-142.

Beatrice Ferrazzi

All things must Krishna: l’eco del flauto del Dio nella musica di George Harrison

Negli anni ’60 e ’70 del Novecento la musica occidentale comincia a trarre una forte ispirazione dal mondo induista. Quali sono, tuttavia, le origini di questo interesse? È possibile riconoscere una relazione tra il mito vedico di Krishna che suona il flauto danzando con le gopi e la produzione musicale di George Harrison, il quale, attraverso il concetto di Nāda Brahma («il suono è Dio»), tenta di avvicinare la cultura occidentale all’induismo accostando, ad esempio, i mantra vedici all’alleluia cristiano.

– Olivia Harrison, George Harrison, Living in the Material World (New York: Abrams, 2011)

– George Harrison, I Me Mine (New York: Simon & Schuster, 1980).

– Alberto Rezzi, La via mistica di George Harrison (Milano-Udine: Mimesis, 2010).

– Anand Aadhar Prabhu, Śrīmad Bhāgavatam: The Story of the Fortunate One (2024) on line

Negin Bakthtiari

La ricerca della voce dell'anima

In un’epoca senza povertà, malattia o morte, Jamshid era il protagonista del mito, eppure avvertiva un vuoto profondo, invisibile nei palazzi e nei volti del popolo. Osservando la natura, comprese che finché il mondo non avesse imparato a cantare sé stesso, l’uomo sarebbe rimasto incompleto. Da questa intuizione nacque l’idea di un linguaggio musicale capace di riflettere l’armonia naturale e dare voce all’anima.

– Shāhnāmeh, ed. Djalal Khaleghi-Motlagh, 5 voll. (New York: Mazda Publishers, 1987-1997).

– Djalal Khaleghi-Motlagh, Jamid, in Encyclopaedia Iranica (2008) on line

– Dominic P. Brookshaw, Mytho-Political Remakings of Ferdowsi’s Jamshid in the Lyric Poetry of Injuid and Mozaffarid Shiraz, «Iranian Studies», 48/3 (2015), pp. 409–430.

– Ali Shariati, Nowruz, «Iranian Studies», 48/3 (2015), pp. 361–375.

Alessia Sabetta

Ti presto il mio dolore

Provo dolore allora canto, piango, urlo. Non lo faccio per stare meglio.

Trasformo il dolore in suono, e lo plasmo per prestarlo a te che mi ascolti. Solo così, grazie alla condivisione, il mio vuoto trova una casa.

Un racconto tra Monteverdi e i Kaluli della Papua Nuova Guinea, attraverso la filosofia della voce e l’ineffabilità per ritrovare la funzione sociale del pianto: quando fallisce il linguaggio, il dolore si fa suono per riempire il vuoto di reciprocità.

– Karl Gustav Fellerer, Claudio Monteverdi e la musica del suo tempo, «Rivista Italiana di Musicologia», 2/2, (1967), pp. 270-281.

– Piersandra Di Matteo, Plurifonie e godimento vocale. Una conversazione con Adriana Cavarero, «Relazioni» (dicembre 2024) on line

– Steven Feld, Suono e sentimento. Uccelli, lamento, poetica e canzone nell’espressione kaluli (Milano: Il Saggiatore, 2009), pp. 179-196.

Irene Bonuccelli

Il suono che fece tornare il sole