François Flameng, Abelardo e la sua scuola sul monte di santa Genoveffa (1889), |

Un poemetto in cui il poeta in sogno accede all'Olimpo dove si celebra il matrimonio di Mercurio e Filologia, turbato dalla sparizione di Mercurio, condannato dai Cistercensi (chiaro riferimento alla condanna di Abelardo).

Il poemetto identifica una fusione fra due mondi (Mercurio/natura, e Filologia/ragione), e ‘metamorfosi’ spiega forse la trasformazione di Abelardo in Mercurio.

59 strofe: a parte le prime 2 strofe introduttive in cui il poeta parla in prima persona, segue il sogno in tre gruppi di 19 strofe. Il numero 19 è il risultato della somma delle prime 5 cifre della serie Platonica: 1 2 3 4 9, cioè l'unità con doppio triplo, quadrato e cubo. Sembra che la struttura poetica segua cioè lo schema:

Non è possibile dire se questa struttura sia un caso. Certo è abbastanza insolito che si ripeta tre volte.

Sulla base di Huygens 1962 [2000] l'edizione è tratta da H, a margine gli interventi su H o le varianti di O (omesso il rif. a O poiché più numeroso), sono trascurati errori di poco conto o varianti non significative.

Incipit Metamorphosis Golyae Episcopi |

Titolo solo in H dove altra mano aggiunge h (Methamorphosis) |

|

| Il poeta sogna | ||

| 1. Sole post Arìetem | Taurum subintrante novo terre faciem | flore picturante pinu sub florigera | nuper pullulante membra sompno foveram | paulo fessus ante |

Il Sole, dopo l'Ariete, raggiunge il Toro: [a] nuovi fiori ornano la faccia della terra. Sotto un albero fiorito e appena sbocciato abbandonavo al sonno le membra, ormai stanco. |

novo ] suo florigera ] florifera |

| 2/5. Nemus quoddam videor | michi subintrare cuius ramus ceperat | omnis flosculare quod nequivit hyemis | algor deturpare nec a sui dècoris | statu declinare |

Mi sembrava d'insinuarmi in un bosco dove ogni ramo aveva cominciato a fiorire, dove il freddo dell'inverno non poteva corrompere o alterare il suo stato di bellezza. |

michi videor | quddam flosculare ] pullulare H (v. 3) |

| Il bosco sonoro (2) | ||

| 3/9. Circa ima nemoris | aura susurrabat cuius crebro flamine | nemus consonabat et ibidem gravitas | rauca crepitabat sed appulsu melico | tota resultabat |

In basso nella foresta il vento mormorava, e della continua brezza il bosco risuonava [b] e lì i toni rochi e gravi rimbombavano, ma ogni impulso appariva musicale. |

circa ima ] ima circa flamine ] flatibus crepitabat ] personabat H (v. 15) melico ] mellico H (v. 15) |

| 4/13. Circa partis medie | medium ramorum quasi multitudinem | fingens tympanorum personabat melicum | quiddam et canorum et extremo carmine | dulcius olorum |

Tra le parti mediane nel mezzo del bosco, [c] sembrando quasi una moltitudine di timpani, risuonava qualcosa di melodioso e armonioso come l'ultimo canto del più dolce cigno. [d] |

multitudinem fingens ] multitudine fca' [facta] melico ] mellico H (v. 12) — canorum ] decorum H olorum ] alorum H |

| armonia (4) | ||

| 5/17. Epytrita sexcupla | dupla iunctione fit concentus consona | modulatione et ut a canentibus | fit in Elycone totum nemus resonat | in proporcione |

Dall'unione di epitrita [4/3], sestupla [3/2] e doppia [2/1] viene una consonanza d'armoniosa modulazione, e come quando si canta in Elicona [e] tutto il bosco risuona secondo proporzioni. |

sexcupla ] sex culpa |

| 6/21. Nam ramorum medium | vento quaciente et pulsu continuo | ramos impellente mixtim semitonio | interveniente sonat dyatèssaron | sonat dyapente |

Così, battendo il vento a metà dei rami, agitati quei rami da impulso costante, misto al semitono prodotto risuona la quarta, risuona la quinta. |

vento ] flabro mixtim ] mixtum |

| 7/25. Set in parte nemoris | eminenciore resonabat sonitu | vox acuciore ut pars summa medie | cum inferiore responderet mutuo | concordi tenore |

Ma nella parte superiore del bosco si sentiva una voce più acuta così la media della parte alta con la bassa si univa al tenor in reciproca consonanza. |

|

| 8/29. Hic auditur avium | vox dulcicanarum quarum nemus sonuit | voce querelarum sed illa diversitas | consonanciarum prefigurat ordinem | septem planetarum |

Qui si sentivano voci d'uccelli con dolci canti del cui gorgheggio il bosco risuonava: proprio questa diversità di consonanze prefigura l'ordine dei sette pianeti. [f] |

vox lasciva garrula | vox melodiarum planetarum ] plenatarum |

| un prato (1) | ||

| 9/33. Nemoris in medio | campus patet latus violis et alio | flore purpuratus quorum ad fragranciam | et ad odoratus visus michi videor | esse bis renatus |

A metà del bosco appare un ampio prato porporato di violette e altri fiori alle cui fragranze e al profumo della scena mi sembra di essere rinato due volte |

quorum ] quarum — odoratu ] oratus |

a. L'entrata del Sole nel Toro (19 aprile) corrisponde circa all'equinozio di Primavera. — b. I riferimenti musicali nel bosco sono mutuati da Capella (De nuptiis 1.11). — c. L'idea di medietas è alla pase della teoria armonica del Timeo (cfr anche i vv. 21, 27, 33) — d. Oltre ad Ovidio (Her. 7.2) il mito del cigno è anche in Bernardo Silvestre (Cosmographia 1.3.449–50). — e. Il luogo dove abitano le muse. — f. Anche l'armonia dei pianeti è in De nuptiis 1.12. |

||

| Un palazzo (3) | ||

| 10/37. Stat ibidem regia | columpnis elata cuius substat iaspide | basis solidata paries iacinctinus | tecta deaurata intus et exterius | tota picturata |

C'era un palazzo innalzato su colonne il cui pavimento posava saldamente sul diaspro, le pareti di zaffiro, il tetto d'oro, dentro e fuori tutto dipinto [a] |

|

| 11/41. Coniectare ceperam | ex visa pictura quod divina fuerat | illa celatura hoc Vulcanus fecerat | speciali cura totum sub involucro | totum sub figura |

Cominciai a capire dalla decorazione che vedevo che la costruzione era opera divina. Vulcano l'aveva eseguita con una cura speciale tutto [lo mostrava]: la struttura come il disegno. |

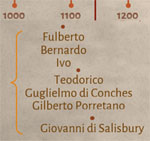

hoc ] hec H |

| 12/45. Hic sorores pinxerat | novem Elyconis et celestis circulos | omnes regionis et cum hiis et aliis | eventum Adonis et Gradivi vincula | et sue Dyonis |

Qui aveva dipinto le nove sorelle di Elicona e tutte le sfere della regione celeste e tra questi ed altro la morte di Adone e i legami di Gradivo [Marte] con la sua Dione. [b] |

hic ] hinc — novem ] septem gradivi ] graduum |

| L'empireo con Mercurio (9) | ||

| 13/49. Ista domus locus est | universitatis res et rerum continens | formam cum formatis quam creator optimus | qui preest creatis fecit et disposuit | nutu bonitatis |

Questa casa è luogo dell'universalità contiene la cosa e la forma di quanto è formato [c] che il creatore ottimo che preesiste alla creazione fece e dispose come manifestazione di bontà. |

formam ] formas quam ] quas |

| 14/53. Hic intus multimodum | audio concentum ut dearum crederem | fieri conventum nam in suo genere | omne instrumentum sonat et leticie | facit argumentum |

All'interno sento tal concerto polifonico da farmi immaginare un consesso di divinità, infatti ciascun strumento secondo la sua natura suona ed è causa di letizia. |

hic ] hinc deorum fieri | crederem |

| 15/57. Illic quem audìeram | strepitus vocalis rerum est concordia | proporcionalis nam ut ibi consonat | vox instrumentalis sic est nexus musicus | in rebus equalis |

L'intensità delle voci che ho sentito in quel luogo esprime la proporzionata concordia delle cose: infatti come si armonizza il suono degli strumenti così è il legame musicale fra elementi equiparabili. |

vocalis ] vocabis ibi ] sibi |

| 16/61. Intus regem conspicor | alte residentem et de more regio | sceptro innitentem et ipsius lateri | coniugem herentem hunc et illam subditis | rebus disponentem |

All'interno vidi il re seduto in alto con lo scettro tenuto in modo regale e a lato sua moglie vicina: sia lui che lei amministravano il mondo sottostante. [d] |

innitentem ] imminentem |

| 17/65. Per hunc rebus insitus | calor figuratur quamvis hic et aliud | eo designatur per hanc tota machina | mundi temperatur arbor fructus parturit | terra fecundatur |

Per lui si manifesta il calore dentro la materia, ma se con lui è stabilito questo e altro con lei l'intera macchina del mondo è temperata, gli alberi producono frutti, la terra è resa fertile. |

insitus ] insitas H hic ] hoc — eo designatur ] per hunc innuatur |

| 18/69. Innuba de vertice | regis Pallas exit quam sibi collaterans | firmo nexu nexit illa peplo faciem | circumquaque texit nec nisi ad patrios | visus se detexit |

Pallade esce vergine dalla testa del re che con fermo legame [il re] tenne unita a sé. Ella si cucì un velo tutt'intorno alla figura e non si svelò il volto se non ai padri. [e] |

|

| 19/73. Hec mens est Altissimi | mens divinitatis que nature legibus | imperat et fatis incomprehensibilis | res est deitatis nam fugit angustias | nostre parvitatis |

Lei è la mente dell'altissimo, la mente della divinità che controlla le leggi della natura e del destino. La realtà della divinità è incomprensibile perché sfugge ai limiti della nostra miseria. [f] |

hec mens est ] post hoc mens fatis ] satis est deitatis ] simplicitatis |

| 20/77. Video Cillennium | superum legatum a predicti numinis | sinistris locatum ut nubentem decuit | totum purpuratum quadam pube tenera | faciem umbratum |

Vedo Cillenio [Mercurio] il messaggero degli dei posto alla sinistra del suddetta divinità secondo l'uso degli sposi tutto porporato, il volto ombreggiato da una leggera peluria. [g] |

cillenium ] cylencum nubentem ] rubentem H |

| 21/81. In hoc quod est nuncius | volo designare eloquendi gratiam | multos copulare Eius dixi faciem | pubem obumbrare sic sermonem lepide | debes colorare |

Con il suo ruolo di messaggero intendo spiegare che la grazia dell'eloquenza avvicina molti. [h] Ho detto che la pubertà ne ombreggia il volto: con simile spirito si deve adornare il sermone. [i] |

lepide ] lapide — colorare ] celerare |

a. Cfr Ovidio, Met. 2.1-18. — b. Dione è la madre di Venere, ma spesso usata per identificare Venere stessa. Adone è l'amante di Venere (Afrodite) secondo il mito ucciso da un cinchiale del geloso Marte. I due versi probabilmente identificano gli amori carnali e la loro fine tragica. — c. Rif. a De nuptiis, 1.35; ripreso anche in Chrétien de Troyes, Erec et Enide, 6812-19. — d. Il regno condiviso è un'interpretazione insolita. Forse rimanda a Bernardo Silvestre che immaginava il mondo governato dalla platonica Provvidenza unita alla Natura. — e. Questa intelligenza che sorge da Dio (detta Pallade in ossequio al mito antico) è probabilmente l'anima mundi platonica. — f. Il verso spiega perché Pallade è velata. — g. Mercurio è frequentemente visto come braccio destro di Giove. — h. L'idea di comunione, il bene promosso dall'eloquenza (dote di Mercurio), è un'atra manifestazione dell'idea di armonia espressa dalla musica. — i. Riferimento al favore riconosciuto alla giovinezza (motivo di energia e seduzione) nella pratica oratoria. |

||

| La sposa (2) | ||

| 22/85. Nupta sibi comes est | de stirpe divina vestis de cyndalio | partim hyalina Vultus rutilancior | rosa matutina quam nec sol [a] decoxerat | nec lesit pruina |

La sua sposa è di stirpe divina, la sua veste di seta è in parte verde mare, il suo viso brilla più della rosa del mattino che il sole non ha inaridito né il gelo rovinato. |

Strofa omessa rutilancior ] rutulancior H sol ] sox H (nox in Wright) |

| 23/89. Nisi sapientie | sermo copuletur vagus dissolutus est | infirmus habetur et cum parum proficit | parum promeretur eget ut remigio | eius gubernetur |

Se la parola non è unita alla saggezza è casuale, incontrollata, ritenuta senza valore, e poiché non fa del bene non ha ricompensa, le manca ciò che potrebbe guidare il suo corso. |

est ] om. H eius ] huius |

| Il dono di Saggezza (4) | ||

| 24/93. Hanc donavit Fronesis | dono speciali in conventu numinum | die nupciali capiti inposuit | sertum virginali cuius domus rutilat | gemma mediali |

Phronesis [Saggezza] fece a lei un dono speciale: alla presenza degli dei il giorno delle nozze pose sul capo della fanciulla una ghirlanda per cui il palazzo fu illuminato dalla gemma centrale. |

sertum ] certum |

| 25/97. Per sertum significo | circumductionem ut agendo habeas | circumspectionem gemma serti media | signat rationem cuius prevenire est | omnem actionem |

Con la ghirlanda intendo la circospezione: come nell'agire si ha lungimiranza la gemma al centro della ghirlanda significa la ragione per cui si deve preparare ogni azione. |

sertum ] serti — circumductionem ] circumspectionem H circumspectionem ] circumduccionem H serti ] certi |

| 26/101. Sol sublimis capite | suum gerit sertum hinc et hinc innumeris | radiis refertum nichil huic absconditum | nichil inexpertum set quid hoc significat | satis est apertum |

Il Sole in alto porta una sua ghirlanda con qui e là innumerevoli raggi, nulla gli è nascosto, nulla inesplorato ma ciò che significa è ben noto. [b] |

sertum ] certum nichil ] nil H — nichil ] hinc |

| 27/105. Huius erat facies | mille specierum diadema capitis | clarum et sincerum hic est mundi oculus | et causa dierum et vitalis spiritus | et fomentum rerum |

Il volto del quale era di mille forme con diadema in testa chiaro e sincero. Egli è l'occhio dell'universo, portatore del giorno lo spirito vitale, il nutrimento delle cose. |

faciel ] species H capitis ] capiti H |

| Gli elementi (1) | ||

| 28/109. Ante deum quatuor | erant urne stantes elementis omnium | rerum redundantes diversorum generum | era imitantes hee sunt partes quatuor | anni designantes |

Davanti al dio c'erano quattro urne piene degli elementi di tutte le cose, imitando i periodi di diversi generi designano le quattro parti dell'anno. [c] |

|

a. La correzione in sol è stata proposta in Clark 1984: 11 — b. Similitudine della gemma della ghirlanda con la luce del sole, metafora della conoscenza, perché lui tutto illumina. — c. Centralitù del numero 4 che corrisponde agli elementi e alle stagioni. |

||

| Le Muse (3) | ||

| 29/113. Sua Elyconides | tenent instrumenta ut perfecta gaudii | fiant complementa et applaudunt organis | inter sacramenta queque rei mystice | prebent argumenta |

Le eliconidi [muse] preparano i loro strumenti affinché la gioia dell'occasione sia completa: danno voce agli strumenti in mezzo alla cerimonia e inoltre offrono contenuti al rito mistico. |

sua ] septem gaudii ] gaudia H — complemente ] explementa applaudunt ] applaudant rei ] sua H |

| 30/117. Novem sunt in ordine | novem cecinere novem novas manibus | liras tenuere et diversos pollice | nervos tetigere sed tamen concorditer | sibi respondere |

Sono in nove nella compagnia, nove cantavano, nove tenevano in mano nuove cetre e toccavano con le dita le diverse corde eppure rispondevano l'uno all'altro armonicamente. |

diversos ] diverso |

| 31/121. Quid designant dicere | grande non est onus novem orbes opifex | fecit ille bonus octo sibi consonant | sono caret nonus nam non habet fieri | sine motu sonus |

Dire cosa significa non è difficile: il buon creatore ha creato nove sfere, otto cantano in armonia, la nona manca di suono perché il suono non può esistere senza movimento. |

designant ] designent — non est grande honus |

| Psiche Grazie Sileno Venere Amore (9) | ||

| 32/125. Vel sunt dotes opifex | quas Sychi largitur quibus circumcingitur | quibus investitur et quibus per circulos | labens insignitur cum carnis hospicium | fragile aditur |

Quindi vi sono le doti che il creatore ha dato a Psiche [a] di cui è circondata, di cui è investita e di cui è insignita nel percorrere le sfere quando accede al fragile contenitore del corpo. |

sunt ] sint — Sychi ] Sychem circulos ] titulos H |

| 33/129. Tres astabant virgines | versus Iovem verse stabant firme digitis | connexis inter se sunt aversa corpora | facies averse sunt excelsi numinis | proles universe |

Tre Fanciulle [b] erano in piedi rivolte verso Giove, stavano con le dita saldamente intrecciate i corpi rivolti altrove, i volti guardano indietro: sono intera prole del divino celeste. |

versus iovem ] iovem versus aversa ] averse H |

| 34/133. Donum Dei largitas | esse deputatur siquis quicquam dederit | mox restituatur et dati memoria | firme teneatur ut si simplex fuerit | duplex revertatur |

La Generosità è considerata un dono di Dio se qualcuno ha dato qualcosa, che sia presto ripagato e che il ricordo del dono sia tenuto ben in mente anche se semplice che sia doppiamente ripagato. |

deputatur ] reputatur siquis quicquam ] siquid quisquam dati ] data H |

| 35/137. Hinc cum bombis strepitus | sonat crotallorum a Sylleno ducitur | agmen satyrorum Temulentus titubat | et precedit chorum atque risus excitat | singulis deorum |

Ora tra i colpi di tamburo risuonano i sonagli, una banda di satiri è guidata da Sileno, egli traballa ubriaco e supera il coro provocando le risate di tutti gli dei. |

hinc cum bombis ] hic in sonis agmen ] chorus atque risus ] et sic risum |

| 36/141. Horum parti maxime | Venus dominatur iste sibi supplicat | ille famulatur Hanc de more filius | suus comitatur nudus cecus puer est | facies alatur |

Venere domina la maggior parte della compagnia: questo la supplica, quello l'asseconda, come di consueto la accompagna il figlio [c] nudo, cieco, è giovane, si mostra alato. |

comitatur ] imitatur H |

| 37/145. Nudus nam propositum | nequid sepelire cecus quia racio | nequid hunc lenire puer nam plus puero | solet lascivire alatus nam facile | solet preterire |

Nudo, perché non può nascondere i suoi propositi. Cieco, in quanto la ragione non può placarlo. Giovane, perché più d'un giovane è lascivo. Alato, perché fugge facilmente. |

lenire ] linire nam ] dum H |

| 38/149. Illius vibrabile | telum est auratum et in summa cuspide | modice curvatum telum invitabile | telum formidatum nam qui hoc percutitur | pellit celibatum |

L'arma che brandisce è dorata e con la sua punta leggermente ricurva è un'arma inevitabile, un'arma da temere perché chi è colpito da essa abbandona il celibato. [d] |

vibrabile ] vibratile — est autatum ] deauratum hoc ] hec |

| 39/153. Sola soli Veneri | Pallas adversatur et pro totis viribus | usque novercatur nam quod placet Veneri | Pallas aspernatur Venus pudiciciam | raro comitatur |

Pallade si oppone a Venere [e], una contro una, con tutta la sua forza al punto da essere matrigna: perché Pallade disprezza ciò che è gradito a Venere, Venere raramente è amica della castità. |

aspernatur ] adversatur |

| 40/157. Hic diversi militant | et diverse vite qui ab usu solito | dissident invite quibus an plus valeat | Pallas Afrodite adhuc est sub pendulo | adhuc est sub lite |

Adesso diversi militano, e con diverse opinioni, perché si allontanano con riluttanza dall'uso solito: per loro se più valga Pallade o Afrodite ancora è incerto, ancora si discute. |

qui ] et sub ... sub ] in ... in |

a. L'anima. — b. Le Grazie. — c. Amore. — d. Chiaro riferimento al contesto monastico (all'epoca ia preti non era vietato il matrimonio) cui il poeta evidentemente appartiene. — e. Contrapposizione fra ragione e desiderio. |

||

| Coppie divine (2) | ||

| 41/161. Nexibus Cupidinis | Syche detinetur Mars Nerine coniugis | ignibus torretur Ianus ab Argìona | disiungi veretur Sol a prole Pronoes | diligi meretur |

Psiche è presa nella rete di Cupido, Marte brucia ardente per la moglie Nerina, Giano teme di essere separato da Argione, il Sole guadagna l'amore della figlia di Pronoia. [a] |

Syche ] Sychem (v. 165) argiona ] argyone H — veretur ] meretur sol a ] sola HO |

| 42/165. Syche per illecebras | carnis captivatur sors in Marte fluctuat | Nereus vagatur opifex in opere | suo gloriatur quid fiat in posterum | Deo scire datur |

Psiche cade in preda alle tentazioni della carne, le fortune di Marte fluttuano, Nereo divaga. Il creatore si gloria della sua creazione: sapere cosa accadrà in seguito è concesso a Dio. |

Syche ] Sychem (v. 161) |

| Coppie umane (4) | ||

| 43/169. Aderant philosophi | Tales udus stabat Crisippus cum numeris | Zeno ponderabat ardebat Eraclius | Perdix circinabat totum ille Samius | proportionabat |

Anche i filosofi erano presenti: Talete bagnato, [b] Crisippo con i numeri; Zenone pesava, Eraclito bruciava; Perdice [Calo] disegnava cerchi, quello di Samo [Pitagora] tutto proporzionava. |

tales udus ] talis usus H crispinus cum humeris H circinabat ] crisinnabat totum ] totus H |

| 44/173. Implicabat Cicero | explicabat Plato, hinc dissuadet Apius, hinc persuadet Cato Vacuus Archesilas | tenuit pro rato esse quod inceperat | undique locato |

Cicerone implicava, Platone esplicava, qui Appio dissuade, là Catone persuade. Senza costrizioni Arcesilao discuteva su quanto scaturiva da ogni dove. |

Hinc dissuadet Appius | hinc persuadet Cato implicabat Socrates | explicabat Plato tenuit ] teneat esse quod idea det omni ideato |

| 45/177. Secum suam duxerat | Getam Naso pullus Cynthiam Propercius | Delyam Tibullus Tullius Terenciam | Lesbiam Catullus vates huc convènerant | sine sua nullus |

Il triste Nasone [Ovidio] portò la sua tracia, [c] Properzio la sua Cinzia, Tibullo Delia, Cicerone Terentia, Catullo Lesbia. Nessuno dei vati era venuto senza il suo amore. |

secum suam ] suam secum — getam ] cetam H tecam O — naso pullus ] ysopullus HO cynthiam propercius ] cynthiam properius H plinium calpurnie O (v. 182) tullius ] titullus H vates huc ] omnes hii — convenerant ] convenerat H — sine ] absque |

| 46/181. Queque suo suus est | ardor et favilla Plinium Calpurnie | succendit scintilla urit Apuleium | sua Pudentilla hunc et hunc amplexibus | tenet hec et illa |

Ognuna per il suo [uomo] è ardore e passione: la scintilla di Calpurnia infiamma Plinio, la sua Pudentilla fa bruciare Apuleio, entrambe stringono i compagni nell'abbraccio. |

pudentilla ] prudentilla H pradentilla O hunc et hunc ] hunc et hanc (v. 203) |

| La poesia (1) | ||

| 47/185. Versus fingunt varie | metra variantes coturnatos lubricos | enodes crepantes hos endecasillabos | illos recursantes totum dicunt lepide | nichil rusticantes |

Compongono versi diversi con metri differenti, nobili, divertenti, morbidi, aspri, ora in endecasillabi, ora con ritornello tutto quanto intonano è amabile, mai rozzo. |

enodes ] enedos H |

a. Mantica, che secondo Marziano Capella (i.6) sposa Apollo. b. A talete si attribuiscono gli studi sull'acqua. — c. L'amante di Ovidio era di origine geta, ovvero tracia; questa intepretazione, oggi condivisa, fu proposta in Collins 1948. |

||

| Nuovi filosofi (3) | ||

| 48/189. Ibi doctor cernitur | ille Carnotensis cuius lingua vehemens | truncat velud ensis et hic presul presulum | stat Pictaviensis proprius nubencium | miles et castrensis |

Qui si riconosce il dottore di Chartres [a] la cui lingua severa taglia come una spada ed anche la guida dei sacerdoti di Poitiers [b] soldato e guerriero al servizio degli sposi. |

proprius ] prius et H |

| 49/193. Inter hos et alios | in parte remota Parvi Pontis incola | non loquor ignota disputabat digitis | directis in iota et quecumque dixerat | erant per se nota |

Insieme a questi e ad altri, in un luogo separato abitante a Petit-Pont [c] – non dico cose ignote – disputava con le dita mettendo i puntini sulle i e qualsiasi cosa dicesse era notevole. |

loquor ] loquar |

| 50/197. Celebrem theologum | vidimus Lumbardum cum Yvone Hélyam | Petrum et Bernardum quorum opobalsamum | spirat os et nardum et professi plurimi | sunt Abaielardum |

Abbiamo visto il celebre teologo Lombardo con Ivo, Elia, Pietro e Bernardo [d] le loro labbra diffondono balsamo e nardo e tutti insegnano le dottrine di Abelardo |

bernardum ] ernaldum abaielardum ] abaelardum |

| Abelardo contro i Cistercensi (9) | ||

| 51/201. Reginaldus monachus | clamose contendit et obliquis singulos | verbis reprehendit hos et hos redarguit | nec in se descendit qui nostrum Porphirium | laqueo suspendit |

Il monaco Reginaldo [e] discute ad alta voce e contesta ogni punto con parole sottili sfidando questo e quello, non si tira mai idietro lui che tenne alla corda il nostro Porfirio. [f] |

reprehendit ] comprehendit H |

| 52/205. Robertus theologus | corde vivens mundo adest et Manerius | quem nulli secundo alto loquens spiritu | et ore profundo quo quidem subtilior | nullus est in mundo |

Il teologo Roberto, [g] che vive puro di cuore è qui con Manerio [h] a nessuno inferiore, con spirito elevato e parole profonde rispetto al quale nessuno al mondo è più sottile. |

nulli ] nullus H — qui quidam subtilior | nullus est in mundo adest et mamerius | quem nulli secundo alto loquens spiritu | et ore iocundo |

| 53/209. Hic Batholomeus est | faciem acutus retor dyaleticus | sermone astutus et Robertus Àmiclas | simile secutus cum hiis quos pretereo | populus minutus |

Poi c'è Bartolomeo, [i] attento osservatore retore, dialettico, sottile nel parlare, e allo stesso modo segue Robert Amiclas, [j] e con questi il popolo minuto che trascuro. |

hic batholomeus est ] hinc et bartholòmeus H (accento spostato) — faciem ] facie sermone astutus ] acer et argutus simile secutus ] reos persecutus hiis quos ] his que |

| 54/213. Nupta querit ubi sit | suus Palatinus cuius totus extitit | spiritus divinus querit cur se subtrahat | quasi peregrinus quem ad sua ubera | foverat et sinus |

La sposa chiede dove possa essere il suo Palatino [k] il cui spirito è tutto divino, chiede perché si sia ritirato come un estraneo colui che aveva stretto ai fianchi e al seno. |

totus extitit spiritus ] erat spiritus spiritus |

| 55/217. Clamant a philosopho | plures educati “Cucullatus populi | primas cucullati et ut cepe tunicis | tribus tunicati imponi silencium | fecit tanto vati |

I molti studiosi formati dal filosofo gridano: «Il primate incappucciato [l] della tribù incappucciata, vestita con tre tuniche come una cipolla, ha fatto imporre il silenzio a questo grande maestro». |

|

| 56/221. Grex est hic nequicie | grex perdicionis impius et pessimus | heres Pharaonis speciem exterius | dans religionis sed subest scintillula | supersticionis |

«Questa è la folla dei malvagi, la folla dei dannati, degli empi e i più malvagi eredi del faraone, [m] che mostrano esteriormente l'apparenza della religiosità, ma dentro hanno la fiamma della superstizione». |

et pessimus ] per ipsimus |

| 57/225. Gentis gens quisquilia | gens hec infrunita cuius est cupiditas | mentis infinita Istos ergo fugias | et istos devita et hiis ne respondeas | ‘non est sic vel ita’ |

«Gente inutile fra le genti, gente senza senso la cupidigia delle loro menti è infinita». «Fuggi da loro e prendi un'altra strada e non risponder loro "non è così ma così"». [n] |

et istos de vita ] istos ergo vita hiis ] his |

| 58/229. Dii decernunt super hoc | et placet decretum ut a suo sùbtrahant | hunc a cetu cetum et ne philosophicum | audiat secretum studii mechanici | teneat oletum |

Gli dei deliberano al riguardo, e piaccia la decisione che il gruppo sia allontanato da questa compagnia, che non ascoltino il mistero filosofico e stiano nel letamaio delle arti meccaniche. |

dii ] dum H |

| 59/233. Quicquid tante curie | sanctione datur non cedat in ìrritum | ratum habeatur cucullatus igitur | grex vilipendatur et a philosophicis | scolis expellatur. Amen |

Ciò ch'è stabilito da tanto tribunale non può essere ignorato, deve essere considerato, perciò la tribù degli incappucciati sia disprezzata e bandita dalle scuole dei filosofi. Amen |

tante ] autem habeatur ] teneatur amen ] om. |

a. Teodorico di Chartres, principale figura della scuola di Chartres. — b. Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers (1142-1154), studiò a Chartres e fu maestro di Giovanni di Salisbury. Gli estremi del suo vescovado identificano l'epoca di composizione del poema. — c. Adamo di Petit-Pont, logico che insegnò a Parigi. — d. Pietro Lombardo (il cui Liber sententiarum fu commentato da Adamo); Ivo, diacono di Chartres; Pietro Elia, grammatico e innovatore; forse Pietro di Blois, arcidiacono di Dreux; forse Bernardo Silvestre. Sono tutti intellettuali di grande erudizione favorevoli ad Abelardo. — e. Monaco non identificato, detrattore di Abelardo. Manutius ipotizza Reginald of Canterbury (poco probabile) — f. Wetherbee 2017: 66 interpreta Porfirio come Abelardo (autore dei Commenti all'Isagoge di Porfirio); laqueo suspendit può significare 'appeso a un cappio' come 'tenuto in sospeso'. — g. Robert of Melun, allievo di Abelardo. — h. Altro allievo di Abelardo. — i. Il futuro vescovo di Exeter. — j. Maestro a Parigi — k. Abelardo, identificato come Mercurio (abitante del cielo, quindi 'palatino') oppure in riferimento a Le Pallet, luogo di nascita di Abelardo. — l. Bernardo di Chiaravalle, cistercense, principale detrattore di Abelardo. — m. Riferimento agli egizi come popolo nemico di Israele. — n. Cioè: non cercare di argomentare con chi non usa la ragione. |

||

Manoscritti

H = British Library, Harleian 978, ff. 100v-102v (xiii sec.) | Diamm (ff. 8v-11v), Sumer is icumen in | MusMed | Indice n. 100, ff. 121v-123v

O = Saint Omer, 710, ff. 122v-124r (fine xiii sec.) | Cat. 1861: 313 | Descrizione Fierville 1883: 98-108 n. 17 (106)

———

Wright 1841 | “Metamorphosis Goliae Episcopi,” in Latin Poems Commonly Attributed to Walter Mapes, ed. Thomas Wright (London, 1841): 21–39.

Hauréau 1876 | Barthélemy Hauréau, “Mémoire sur quelques maîtres du xiie siècle à l’occasion d’une prose latine publiée par M. Th. Wright”, in Mémoires de l'Institut national de France: Académie des inscriptions et belles-lettres, 28/2 (Paris: Imprimerie Nationale, 1876): 223-238.

Fierville 1883 | Charles Fierville, "Notice et extraits des manuscrits de la bibliothèque de Saint-Omer, nos 115 et 710", in Notices et extraits des manuscrits, 31/1 (1884): 49-156; anche come estratto (1883).

Bertoni 1911 | Giulio Bertoni, “La poesia dei goliardi”, Nuova antologia di lettere, scienze ed arti, 154 (1911): 620-641

Poole 1920 | Reginald L. Poole, "The Masters of the Schools at Paris and Chartres in John of Salisbury's Time", The English Historical Review, 35, n. 139 (1920): 321-342.

Brinkmann 1925 | Hennig Brinkmann, "Die Metamorphosis Goliae und das streitgedicht Phyllis und Flora", Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur [ZfdA], 62/1 (1925): 27-36.

Strecker 1925 | Karl Strecker, "Die Metamorphosis Goliae und das streitgedicht Phyllis und Flora", ZfdA, 62/3 (1925): 180.

Strecker 1926 | Karl Strecker, "Kritisches zu mittellateinischen texten", ZfdA, 63/2-3 (1926): 103-127.

Manitius 1931 | Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 3 vols (Munchen: Beck, 1911-1931).

Collins 1948 | S. T. Collins, "Who was Ysopullus?", Speculum, 23/1 (1948): 112.

Hyugens 1962/a | Robert B. C. Huygens, "Guillaume de Tyr étudiant Un chapitre (XIX, 12) de son 'Histoire' retrouvé", Latomus, 21/4 (1962: 811-829.

Huygens 1962/b (ed-2 da HO) | Robert Burchard Constantijn Huygens, “Mitteilungen aus Handschriften”, Studi Medievali, 3 (1962), 747-72, in part. 764-72.

Southern 1970 | Richard William Southern, “Humanism and the School of Chartres”, in Medieval Humanism and Other Studies (Oxford: Basil Blackwell, 1970, 2/1984): 61-85 [link]

Wetherbee 1972 | Winthrop Wetherbee, Platonism and Poetry in the Twelfth Century: The Literary Influence of the School of Chartres (Princeton, 1972), pp. 128-34 (esp. nn. 9, 15)

Benton 1975 | John F. Benton,"Philology's Search for Abelard in the Metamorphosis Goliae", Speculum, 50/2 (1975): 199-217.

Dronke 1976 | Peter Dronke, Abelard and Heloise in medieval testimonies (Glasgow: University of Glasgow Press, 1976).

Southern 1979 | Richard W. Southern, Platonism, scholastic method, and the School of Chartres

Synan 1980 | Edward A. Synan, "A Goliard Witness: The De nuptiis Philologiae et Mercurii of Martianus Capella in the Methamorphosis Golye episcopi", in Florilegium, 2 (1980): 121-145.

Southern 1982 | Richard W. Southern, “The schools of Paris and the school of Chartres”, in Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, p. 113-137 [link]

Clark 1984 | John R. Clark, “Metamorphosis in the Twelfth-Century Metamorphosis Golye Episcopi”, in Classical Texts and their Traditions. Studies in Honor of C.R. Trahman, ed. David F. Bright, Edwin S. Ramage (Chico ca: Scholar Press, 1984): 7–12.

Payen 1984 | Jean-Charles Payen, "L'utopie chez les Chartrains", Le moyen Age, 90 (1984): 383-400.

Clark 1986 | John R . Clark, "Love and Learning in the «Metamorphosis Golye episcopi»", in Mittellateinisches Jahrbuch, 21 (1986): 156-171.

Thomson 1995 | Rodney M. Thomson, "Robert Amiclas: A twelfth-century Parisian master and his books", Scriptorium, 49/2 (1995): 238-243.

Bayer 1996 | Hans Bayer, "Fingierte häretische Brief- und Propagandaliteratur der Stauferzeit", [a] Sacris Erudiri 36, 1996, S. 161-232 (190-202)

Jasper 1997 | Detlev Jasper [a] [segnalazione di Bayer 1996], in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters [DA], 53 (1997): 267-268

Huygens 2000 (ed-2 da HO) | Serta mediaevalia. Textus varii saeculorum x–xiii. Poetica, ed. R.B.C. Huygens (Turnout: Brepols, 2000): 803-825.

| Der Text, den ich hier abdrucke, ist das anonyme, in einer Handschrift (H) «Metamorphosis» (-tha-, eine 2. Hand) «Golye episcopi» genannte Gedicht (Walther, Versanfänge 18404). Es wurde zum 1. Male von Wright unter den dem Walter Map zugeschriebenen Gedichten veröffentlicht, und später teilweise von Poole, beide Male nach der Handschrift Harley 978. Näheres darüber findet man in meinem Aufsatz Guillaume de Tyr etudiant. Un chapitre (XIX, 12) de son Histoire retrouve, in Latomus, XXI (1962), S. 814 und passim (1). | Il testo che stampo qui è il poema anonimo chiamato “Metamorfosi” (-tha-, di seconda mano) “Golye episcopi” in un manoscritto (H) (Walther, Versanfänge 18404). Fu pubblicata per la prima volta da Wright tra le poesie attribuite a Walter Map, e successivamente in parte da Poole, entrambi dal manoscritto Harley 978. Maggiori dettagli si trovano nel mio saggio Guillaume de Tyr etudiant. Un chapitre (XIX, 12) de son Histoire retrouve, in Latomus, XXI (1962), p. 814 e passim (1). |

| Ich drucke den Text nach zwei Handschriften ab, von denen die 2. nicht eher benutz wurde. Die Handschrift der British Library Harley 978, s. XIII (H) (2), enthält den Text auf f. 100v, 1. Spalte, bis f. 102v, 1. Spalte. Die 2. Handschrift ist aus Saint-Omer (0), und hat die Signatur 710 (s. XIV, f. 122v, 2. Spalte, bis f. 124, 1. Spalte). | Riproduco il testo da due manoscritti, il secondo dei quali non è stato utilizzato in precedenza. Il manoscritto della British Library Harley 978, sec. XIII (H) (2), contiene il testo dal f. 100v, 1a colonna, al f. 102v, 1a colonna. Il secondo manoscritto proviene da Saint-Omer (O) e reca la segnatura 710 (sec. XIV, dal f. 122v, 2a colonna, al f. 124, 1a colonna). |

| Letztere Handschrift wurde schon 1884 von Fierville in den Notices et Extraits signalisiert, aber sehr herabschätzend beurteilt (3). Es ist wohl deshalb, daß sie nie ganz zum Vergleich herangezogen wurde. Trotzdem lohnt sich das sehr, weil die Handschrift eine ganze Reihe von beachtenswerten Varianten aufweist. Leider fehlt es aber oft an Kriterien zur Entscheidung zwischen den Lesarten beider Handschriften. Ich muß daher weitgehend auf die Herstellung eines kritischen Textes verzichten, drucke den Text aber trotzdem ab, weil man ihn nur so eingehend textkritisch und inhaltlich behandeln kann. Freilich wird für eine endgültige Erklärung mancher Stellen eine breitere handschriftliche Grundlage vonnöten sein. | Quest'ultimo manoscritto era già stato segnalato da Fierville nelle Notices et Extraits del 1884, ma era stato giudicato molto negativamente (3). È probabilmente per questo motivo che non è mai stato utilizzato appieno per il confronto. Tuttavia, è molto utile perché il manoscritto contiene tutta una serie di varianti degne di nota. Purtroppo, però, spesso mancano i criteri per decidere tra le letture dei due manoscritti. Devo quindi rinunciare in gran parte alla produzione di un testo critico, ma stampo comunque il testo perché questo è l'unico modo per trattarlo in modo dettagliato dal punto di vista della critica testuale e del contenuto. Certo, per una spiegazione definitiva di alcuni passaggi sarà necessaria una base manoscritta più ampia. |

| Was ich also vorlege ist ein Text, der zum größten Teil (und orthographisch ganz (4) auf H beruht, in den aber eine Reihe von m. E. evidenten Verbesserungen aus O aufgenommen wurde. An manchen Stellen würde ich die Orthographie von O übernehmen, wenn meine Absicht hier nicht eine andere wäre; das gilt auch für Manches aus dem Apparat, in dem man Lesarten aus 0 verzeichnet findet, die wohl sehr oft das Richtige treffen werden, von denen es sich aber nicht mit Sicherheit entscheiden läßt, ob sie vielleicht nicht doch interpoliert worden sind. Ich überlasse daher die Entscheidung der gewählten und zu wählenden Textgestaltung (5) den Lesern, bemerke aber ausdrücklich, daß m. E. der Text mehr Korrupteln enthält, als man auf den ersten Blick annehmen würde (6). | Quello che presento è quindi un testo che si basa in gran parte (e per l'ortografia interamente) (4) su H, ma in cui sono stati incorporati alcuni miglioramenti da O, che a mio parere sono evidenti. In alcuni punti adotterei l'ortografia di O se la mia intenzione non fosse diversa; questo vale anche per alcuni apparati, in cui si trovano letture da O che probabilmente sono molto spesso corrette, ma di cui non si può decidere con certezza se siano state forse interpolate. Lascio quindi al lettore la decisione sul disegno del testo scelto e da scegliere (5), ma faccio espressamente notare che a mio parere il testo è più corrotto. A mio parere, il testo contiene più corruzioni di quanto si possa supporre a prima vista (6). |

Jeauneau 2009 | Édouard Jeauneau, Rethinking the School of Chartres (Toronto: University of Toronto Press, 2009).

Wetherbee 2017 | "The Metamorphosis Goliae Episcopi: A Revised Edition, Translation, and Notes", The Journal of Medieval Latin, 27 (2017): 41-68.

Garadja 2023 | Alexei Garadja, "Метаморфоза епископа Голиафа (текст, перевод и комментарии) | The Metamorphosis Goliae Episcopi (text, translation, and notes)", Платоновские исследования | Platonic Investigations, 19/2 (2023): 341-362.