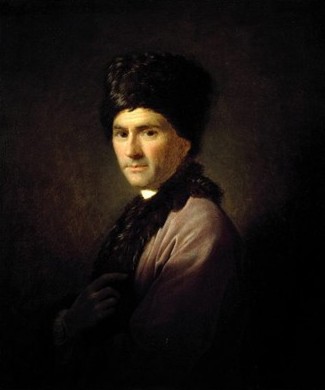

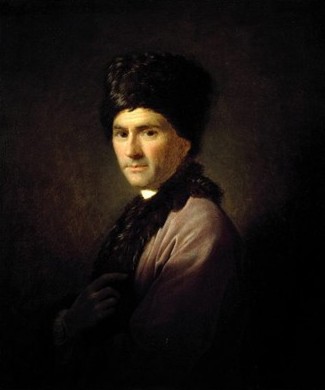

Allan Ramsay, Jean-Jacques Rousseau, 1766, National Gallery of Scotland.

Allan Ramsay, Jean-Jacques Rousseau, 1766, National Gallery of Scotland. |

Jean-Jaques Rousseau

Ecrits sur la

musique

1742-1776

l'autore | gli scritti | le edizioni | la fortuna

Les consolations des misères de ma vie

Gli studi musicali di Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) iniziano a Annecy dove Madame de Warens, amante e amica, sprona il diciassettenne alla composizione e al canto presso la Maîtrise della cattedrale. E se tale amore si manifesta in opere, arie, musica da camera e sacra, è ovvio che un filosofo quale lui si dedichi anche a lavori di carattere speculativo: pratica e riflessione non possono qui esser scissi, pur ammettendo le contraddizioni umane di un pensiero impulsivo ed in evoluzione.

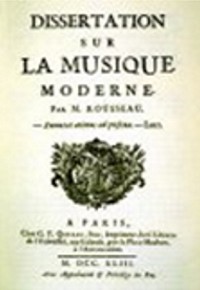

Esordisce con il Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, presentato il 22 agosto del 1742 all'Accademia delle Scienze di Parigi che lo respinge. Commenterà l'anno successivo nella Dissertation sur la musique moderne:

Se è vero che le

circostanze ed i pregiudizi decidono spesso della sorte di un'opera, mai autore

ha avuto più da temere di me. Il pubblico è oggi così

avverso contro tutto ciò che si chiama novità, soprattutto in

merito alla musica, che non gli si può assolutamente più offrir

nulla di questo tipo senza esporsi all'effetto delle sue prime reazioni, ossia

il vedersi condannato senza essere compreso.![]()

Nel frattempo Diderot lo coinvolge nell'![]() Encyclopédie

per la quale stila 124 voci musicali. Si ritira nondimeno dal progetto in

seguito a vari litigi, in particolare con d'Alembert per l'articolo

Genève, cui risponde con una lettera sugli spettacoli nella sua

Repubblica (1758).

Encyclopédie

per la quale stila 124 voci musicali. Si ritira nondimeno dal progetto in

seguito a vari litigi, in particolare con d'Alembert per l'articolo

Genève, cui risponde con una lettera sugli spettacoli nella sua

Repubblica (1758).

A sua volta Rameau aveva pubblicato nel 1755 l'Erreurs sur la musique

dans l'Encyclopédie, momento saliente della Querelle des Bouffons.![]() Rousseau risponde con

l'Examen de deux principes avancés par M. Rameau (1755a),

riprendendo argomenti già trattati nella Lettre sur la musique

Française e nucleo del futuro Essai sur l'origine des langues. Alla

radice sta l'opposizione tra i due circa estetica e ontologia musicale. Rameau,

teorico dell'armonia, parteggia per una visione 'naturale' della musica, ossia

che privilegi i principi fisico-armonici e che si esplicherebbe dunque nello

sfarzoso stile francese. Rousseau invece, contro il relativismo di qualsiasi

sistema armonico e la mistificazione dell'artefatto fronte alla purezza del

vero naturale, sostiene una musica 'imitativa' dei moti dell'animo, esaltando

l'aspetto melodico che si fa tutt'uno con lingua e senso nell'opera italiana.

Altre testimonianze della querelle sono la Lettre d'un Symphoniste de

l'Académie Royale de musique à ses camarades de l'Orquestre

(1753b) o la Lettre a Grimm (1752b), ad esempio, ma tali temi resteranno

vivi in Rousseau anche in seguito, come ribadito nella Lettre à M. le

Docteur Burney (1776) coi primi apprezzamenti a Gluck.

Rousseau risponde con

l'Examen de deux principes avancés par M. Rameau (1755a),

riprendendo argomenti già trattati nella Lettre sur la musique

Française e nucleo del futuro Essai sur l'origine des langues. Alla

radice sta l'opposizione tra i due circa estetica e ontologia musicale. Rameau,

teorico dell'armonia, parteggia per una visione 'naturale' della musica, ossia

che privilegi i principi fisico-armonici e che si esplicherebbe dunque nello

sfarzoso stile francese. Rousseau invece, contro il relativismo di qualsiasi

sistema armonico e la mistificazione dell'artefatto fronte alla purezza del

vero naturale, sostiene una musica 'imitativa' dei moti dell'animo, esaltando

l'aspetto melodico che si fa tutt'uno con lingua e senso nell'opera italiana.

Altre testimonianze della querelle sono la Lettre d'un Symphoniste de

l'Académie Royale de musique à ses camarades de l'Orquestre

(1753b) o la Lettre a Grimm (1752b), ad esempio, ma tali temi resteranno

vivi in Rousseau anche in seguito, come ribadito nella Lettre à M. le

Docteur Burney (1776) coi primi apprezzamenti a Gluck.

La morte di Rameau nel 1764 spegne la querelle, e Rousseau

tornerà finalmente, oltre ai molti altri interessi che lo resero forse

più noto, alla musica pratica con la composizione del Pygmalion,

primo esperimento di melologo, e delle sue amate arie, «consolazioni

delle miserie della vita».![]() Le voci scritte per l'Encyclopédie confluiranno

nel Dictionnaire de musique (1767), summa di tutta la sua riflessione

musicale.

Le voci scritte per l'Encyclopédie confluiranno

nel Dictionnaire de musique (1767), summa di tutta la sua riflessione

musicale.

Condannato senza esser compreso

Gli 'scritti musicali' di Jean-Jacques Rousseau – un corpo eterogeneo, assemblato in vario modo secondo le esigenze editoriali delle numerosissime raccolte postume – può essere distinto in quattro gruppi: 1.) un nuovo metodo di notazione musicale; 2.) la collaborazione con l'Encyclopédie e la conseguente querelle con Rameau; 3.) il Dictionnaire de Musique; 4.) gli scritti scaturiti dal confronto con Gluck. Molti rimandi alla musica sono contenuti anche nel suo epistolario, ma per varietà e diversa pertinenza sono qui trascurati.

1. Nuovi segni per

la musica

1. Nuovi segni per

la musica

Nel Projet concernant de nouveaux signes pour la musique ritroviamo il lume del razionalismo e della pedagogia tipici di Rousseau:

Parrebbe stupefacente che,

essendo la notazione musicale rimasta per così tanto tempo nello stato

di imperfezione in cui la vediamo ancor oggi, la difficoltà

nell'apprenderla non abbia avvertito il pubblico che fosse colpa di tali

simboli stessi, e non dell'arte.![]()

Il suo sistema pretenderebbe di semplificare l'accesso alla musica sostituendo la notazione tradizionale con un codice basato su numeri, punti e trattini: segni più semplici, di minor numero e con capacità di sintesi maggiore rispetto a quelle del pentagramma (in particolare nella comprensione e nell'uso degli intervalli). Il sistema, soprattutto, presenterebbe vantaggi editoriali – e quindi economici – considerevoli: la notazione occuperebbe uno spazio esiguo, senza tra l'altro richiedere l'uso di caratteri speciali in fase di stampa. L'Accademia apprezzò l'idea, ritenendola tuttavia poco pratica in quanto eccessivamente rivoluzionaria per una tradizione troppo radicata, la rifiutò. Del Projet ci restano il dossier presso l'Académie des Sciences a Parigi ed il manoscritto a Neuchâtel (CH-N, ms. R.57): la prima edizione sarà nelle Œuvres Posthumes di Ginevra del 1781.

Rousseau, fermamente convinto della convenienza del suo sistema, l'anno successivo presentò con i tipi parigini di Quilleau la Dissertation, in cui una riesposizione più dettagliata del progetto, arricchita da una parte finale di esempi pratici, si unisce alla stizzita protesta per i tradizionalismi reazionari del mondo della musica.

2. Lo scontro con Rameau

2. Lo scontro con Rameau

Nella sua vita di peregrinazioni Rousseau venne a contatto con i

maggiori pensatori a lui contemporanei, tuttavia per la sua personalità

difficile e criticamente caustica sono pochissime le amicizie che non

comprometterà. Tra i grandi litigi si ricordano quelli con gli

illuministi Voltaire, d'Alembert e Diderot. Quest'ultimo fa in tempo a

coinvolgerlo nell'Encyclopedie a partire dal 1747, immane progetto in 35

volumi in folio di ampliamento e universalizzazione della Cyclopaedia

comparsa in Inghilterra una trentina di anni prima.![]()

Rousseau stila 124 voci concernenti la musica, oltre a quella più

nota sull'![]() economia

politica. Alcune di queste si potrebbero contestualizzare storicamente

nell'ambito della Querelle des Bouffons, in opposizione alle teorie del

paladino della fazione filo-francese Rameau, come ad esempio 'Temperamento',

'Accordo', 'Accompagnamento', 'Cifrare' ecc. Rameau, fermo sulle sue posizioni,

non lascia passare lo smacco e pubblica nel 1755 una brochure dal titolo

schietto: Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie. Rousseau

ribatte con l'Examen de deux principes avancés par M. Rameau dans sa

Brochure intitulée: Erreurs sur la musique dans l'Encyclopedie,

sostenendo da un lato di essere lui stesso molto scontento avendo scritto tutte

queste voci di fretta (in soli tre mesi) con gli inevitabili errori

conseguenti, ma dall'altro è evidente che la sua linea di pensiero

è discorde rispetto a quella di Rameau.

economia

politica. Alcune di queste si potrebbero contestualizzare storicamente

nell'ambito della Querelle des Bouffons, in opposizione alle teorie del

paladino della fazione filo-francese Rameau, come ad esempio 'Temperamento',

'Accordo', 'Accompagnamento', 'Cifrare' ecc. Rameau, fermo sulle sue posizioni,

non lascia passare lo smacco e pubblica nel 1755 una brochure dal titolo

schietto: Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie. Rousseau

ribatte con l'Examen de deux principes avancés par M. Rameau dans sa

Brochure intitulée: Erreurs sur la musique dans l'Encyclopedie,

sostenendo da un lato di essere lui stesso molto scontento avendo scritto tutte

queste voci di fretta (in soli tre mesi) con gli inevitabili errori

conseguenti, ma dall'altro è evidente che la sua linea di pensiero

è discorde rispetto a quella di Rameau.

In sé la Querelle des Bouffons, al di là del suo carattere mondano, cui pure Rousseau prende parte – come mostra la Lettre à M. Grimm au sujet des remarques ajoutées à sa lettre sur Omphale in cui fa letteralmente a pezzi il partito di Rameau – racchiude l'opposizione dialettica fondamentale tra due maniere di concepire l'arte e l'operato umano: da un lato si ha una visione libera e naturalista, volta al sentimento, al gusto, alla semplicità del genio ed all'innovazione, di cui Rousseau si fa portavoce, dall'altro Rameau sostiene il rigore della tradizione, della regola, della ricercatezza e della razionalità, ritenuta più perfettamente naturale. Queste tendenze poi si estrinsecano in questo caso nell'appoggiare le categorie à la page di opera italiana o francese, ovvero la contrapposizione filosofica di melodia o armonia. Nell'Examen, dopo la sopracitata excusatio, Rousseau è proprio su questo che attacca:

Il primo principio che ha

guidato Rameau in tutti i suoi scritti e, peggio ancora, in tutta la sua

musica, è che l'armonia è l'unico fondamento dell'Arte, e che la

melodia ne derivi, e che tutti i grandi effetti della musica nascano dalla sola

armonia. L'altro principio, nuovamente proposto da Rameau, e che mi rimprovera

di non aver aggiunto alla mia definizione di accompagnamento, è che tale

accompagnamento rappresenti il corpo sonoro.![]()

L'Examen non venne mai pubblicato da Rousseau, ci resta solo il manoscritto, sempre a Neuchâtel, che poi entrò nelle opere postume pubblicate dalla Société Typographique di Genève nel 1781. Immagino che con la mancata pubblicazione volesse andare al di là della mera baruffa tecnicista – l'Examen si concentra sull'aspetto armonico-acustico – ed approntare invece un testo che tratti la questione in tutte le sue implicazioni estetiche e filosofiche, strada ritentata con l'Essai sur l'origine des Langues (1755b), iniziato immediatamente dopo e mai portato a termine.

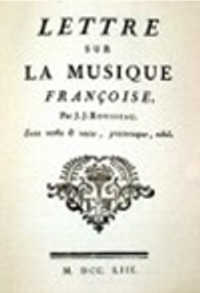

Del lato più esplicito della Querelle des Bouffons, ossia della superiorità di musica francese o di musica italiana, Rousseau si era già occupato due anni prima, nella Lettre sur la Musique Françoise pubblicata a Parigi nel 1753 in due edizioni, la seconda delle quali corredata da un Avertissement volto a blandire un po' i toni. Si tratta infatti di un testo per molti versi caustico che cassa completamente la musica transalpina dando la superiorità assoluta alla italiana:

… i Francesi non hanno

affatto musica e non ne possono avere … e se mai ne avranno una,

sarà peggio per loro.![]()

L'handicap francese sarebbe nella stessa lingua, monocorde, priva di accentuazione e di espressività, che quindi impedirebbe in sé di essere messa in musica. A ciò si aggiunge la mancanza congenita di gusto, l'impreparazione della maggior parte dei musicisti del paese e l'influenza delle perniciose idee di Rameau (par di leggere tra le righe) sul pensiero musicale nazionale, in sé povero e sterile. Sullo stesso tema interviene sempre nel 1753 la Lettre d'un Symphoniste de l'Académie Royale de musique à ses camarades de l'orquestre (153b), pubblicata da editore anonimo ad Amsterdam, sferzante satira dell'ignoranza dei musicisti francesi dell'epoca.

Il problema della lingua non va in questo caso preso alla leggera: non

si tratta di una semplice boutade o di un vezzo filo-italiano tipicamente

settecentesco. Rousseau si rifà ad una corrente estetica di pensiero

naturalista e sensista attiva sin dagli inizi del xviii secolo, a

partire dalla riflessione dell'abate

![]() Dubos via via passando per

Dubos via via passando per

![]() Batteux sino ad arrivare

alla sua completezza in Diderot e Rousseau stesso, che postula l'origine comune

di linguaggio e musica. Ecco dunque che nell'Essai sur l'origine des

langues (1755b) tutto trova la sua giusta collocazione in un disegno di

ampio respiro che fa della musica come canto l'eco di una maniera di comunicare

potente ed ancestrale, in cui la parola razionale era uno con il sentimento,

col moto d'animo che la impregnava. Si fa chiara quindi la necessità di

una predilezione della melodia a scapito dell'armonia, e la questione della

lingua esce dal superficiale per farsi essenziale in un contesto anche politico

e soprattutto etico, come evidenzia Fubini:

Batteux sino ad arrivare

alla sua completezza in Diderot e Rousseau stesso, che postula l'origine comune

di linguaggio e musica. Ecco dunque che nell'Essai sur l'origine des

langues (1755b) tutto trova la sua giusta collocazione in un disegno di

ampio respiro che fa della musica come canto l'eco di una maniera di comunicare

potente ed ancestrale, in cui la parola razionale era uno con il sentimento,

col moto d'animo che la impregnava. Si fa chiara quindi la necessità di

una predilezione della melodia a scapito dell'armonia, e la questione della

lingua esce dal superficiale per farsi essenziale in un contesto anche politico

e soprattutto etico, come evidenzia Fubini:

... la decadenza della musica

dei suoi giorni, secondo Rousseau, è parallela alla crisi delle

società, delle libertà civili, della partecipazione democratica

alla vita. La crisi dei linguaggi artistici non è solamente un fatto

interno a tali linguaggi, ma è da mettere in relazione ai mutamenti

intercorsi in seno alla società stessa. … La grande rivoluzione

operata da Rousseau sta nell'aver indicato questa nuova via

all'intellettualismo estetico.![]()

Tale messaggio – gravido di rivoluzione e di rovesciamento dell'Ancien Regime – si esplicita nel favore all'intermezzo italiano La serva padrona, apparentemente innocuo, ma bandiera di una diversa concezione della musica, che Rousseau riproporrà nel suo Devin du Village, idillio pastorale, fuga dal mondo falso e corrotto della città.

3. La rottura con l'Encyclopédie

e il Dictionnare de musique

3. La rottura con l'Encyclopédie

e il Dictionnare de musique

Poco a poco Rousseau, come accennato, sulla scia di dissapori intellettuali, questioni di donne e paranoie di complotto, venne a rompere i suoi rapporti con i partecipanti all'Encyclopédie, a partire dal pur buon amico Diderot. Il ritirarsi definitivo dal progetto lo si può individuare nella lettera pubblica del 20 marzo 1758 J.J. Rousseau Citoyen de Genève, à Mr. d'Alembert sur son article Genève, pubblicata sempre presso Rey ad Amsterdam, dove critica le posizioni di d'Alembert riguardanti una qual certa bigottaggine della sua patria, che si esplicherebbe ad esempio nella mancanza di un teatro della commedia, considerata traviante. Rousseau mette in evidenza come il problema sia in primo luogo nella mancanza di commedie moralmente valide, che porterebbe quindi all'inutilità sostanziale di un tale tipo di teatro che

di conseguenza alla sua

stessa inutilità, il Teatro non può nulla per correggere i

costumi, e molto per alterarli.![]()

Senza contare la dissolutezza tipica dei costumi dei commedianti, pessimo esempio per la gioventù, che si avrebbero a bazzicare per la città.

Le voci scritte per l'Encyclopédie confluiranno, corrette, ampliate e riscattate dall'imperfezione cui la fretta le aveva costrette, nel suo progetto personale di un Dictionnaire de Musique. Qui si congiunge tutto il pensiero e l'esperienza in merito alla musica maturati negli anni da Rousseau, che arriva addirittura, a fin di bene, a tapparsi il naso negli articoli sull'armonia di fronte alla necessità di trattare il sistema di Rameau ad uso di una nazione che lo sostiene, pur senza rinunciare a mettergli davanti Tartini, alla giusta dose di critica e, in molte voci, ad una sferzante ironia. Il Dictionnaire apparirà in stampa nel 1767 a Ginevra in una edizione in 4° di cui non sopravvive alcuna copia, e l'anno successivo a Parigi, sempre in 4°, presso i tipi della Vedova Duchesne.

4. Gluck

Nel 1767 compare sulle scene, prima viennesi e poi di tutta Europa, l'opera Alceste, in lingua italiana, di Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri de' Calzabigi. La prefazione del libretto, per mano del compositore, si rivela un manifesto programmatico di riforma dell'opera nel senso dell'intelligibilità e della naturalezza, riscattando lo spettacolo da alcuni cliché che ne minavano la verosimiglianza quali l'aria con da capo, sinfonie avulse dal contesto, sistema a compartimenti stagni di recitativi non accompagnati e arie con ampi margini per improvvisazioni ed abbellimenti.

Rousseau, dalla sua, aveva estrema stima di Gluck, al punto che avrebbe

desiderato fosse lui a completare la musica per il suo Pygmalion,

esperimento di melologo, dove parlato e musica giungono ad uno in una

declamazione cantata che richiama in grande le sue teorie espresse ad esempio

nell'Essai sur l'origine des Langues, in piccolo la riforma operata dal

musicista a Vienna. Così non fu, e la musica fu mal completata da

Coignet,![]() ed il primo

melologo fu un flop.

ed il primo

melologo fu un flop.

Altrettanta stima doveva però riservare Gluck a Rousseau, se come ci dice il filosofo gli consegnò il manoscritto dell'Alceste perché lui gli desse una scorsa e gli facesse delle annotazioni, apparentemente in vista della futura versione francese dell'opera. Gluck non volle attendere la fine del lavoro di Rousseau per motivazioni che non ci sono note, e si riprese il suo manoscritto. Ci restano dunque degli stralci che il filosofo allegò alla sua Lettre a M. le Docteur Burney sur la musique (1676), nella quale chiede delucidazioni sulla musica greca e gli parla di tutta la sua produzione in materia, dal sistema per la scrittura musicale (che avrebbe, scopriamo, ulteriormente migliorato aggiungendo, all'abituale scrittura da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso nelle pagine, quella contraria, onde non dover mai fare salti con gli occhi per seguire) alla sua concezione di melodia, alle baruffe sull'armonia e sulla terribile musica francese. In tali frammenti, in merito all'Alceste, si biasima il disequilibrio tra i primi due atti ricchi ed il terzo sciapo, di cui incolpa quasi esclusivamente Calzabigi ed il suo pessimo libretto, per poi passare ad un'analisi delle virtù o dei difetti della musica, in alcuni casi considerata da Gluck nella realizzazione della versione francese.

Per ragioni editoriali, alla lettera ed ai frammenti verrà giustapposta l'Extrait d'une réponse du Petit Faiseur a son Préte-Nom, sur un morceau de l'Orphée de M. le Chevalier Gluck (analisi dell'effetto di contrasto nell'enarmonia del brano di Orfeo in cui questi si confronta alle Furie), tanto nella prima edizione parigina di Albert Jansen del 1776 quanto nelle successive raccolte, come esplicano Du Peyrou e Moultou nell'Avertissement della loro:

I due brani che seguono non

sono altro che frammenti di un lavoro che Rousseau non concluderà mai.

Donò il suo manoscritto, quasi illeggibile, a Prévost,

dell'Accademia reale di scienze e arti di Berlino, il quale ha avuto la grazia

di farcelo pervenire, assieme ad una copia fatta da lui stesso sotto gli occhi

di Rousseau, che la corresse di suo pugno, e distribuì tali frammenti

nell'ordine in cui li presentiamo. Prévost, noto al pubblico per una

eccellente traduzione dell'Oreste di Euripide, ha supplito nelle

Observations sur l'Alceste a qualche passaggio il cui senso restava in

sospeso, e che non pareva legarsi affatto al resto del discorso. Abbiamo fatto

scrivere questi passaggi in corsivo: senza questa precauzione, sarebbe stato

difficile distinguerli dal testo di Rousseau.![]()

Con Ecrits sur la musique di Rousseau si fa riferimento all'insieme di tutti i suoi scritti di argomento musicale che ebbe una sua edizione collettiva solo dopo la sua morte all'interno dell'Oeuvre complete dei suoi scritti (v. infra). Di seguito le prime edizioni degli scritti sulla musica pubblicati in vita o rimasti manoscritti:

| 1742 | Projet concernant de nouveaux signes pour la musique [letto all'Académie des Sciences il 22 agosto 1742] in Rousseau 1743. |

| 1743 | Dissertation sur la musique moderne, Paris: Quilleau, 1743. |

| 1752a | [voci sulla musica], in Denis Diderot · Jean Baptiste D'Alembert · Louis De Jaucourt, et al., Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une societé de gens de lettres, Paris: Briasson · David · Le Breton · Durand, 1752 — rielaborate in Rousseau 1767. |

| 1752b | Lettre à M. Grimm au sujet des remarques ajoutées à sa lettre sur Omphale, s.l., 1752. |

| 1753a | Lettre sur la musique française, Paris: s.e., 1753 (doppia tiratura). |

| 1753b | Lettre d'un Symphoniste de l'Académie Royale de musique à ses camarades de l'orquestre, Amsterdam: s.e., 1753. |

| 1754 | Lettre à Monsieur Abbé Raynal, Au sujet d'un nouveau Mode de Musique, invente par M. Blainville, lettera ms., 30.5.1754. |

| 1755a | Examen de deux principes avancés par M.

Rameau dans sa Brochure intitulée: Erreurs sur la musique dans

l'Encyclopedie, ms., 1755 ca.

|

| 1755b | Essai sur l'origine des langues, ms., 1755. [non compiuto] |

| 1758 | J. J. Rousseau Citoyen de Genève, à Mr. d'Alembert sur son article Genève, Amsterdam: Marc Michel Rey, 1758. |

| 1759 | Lettre à Monsieur Le Niep, lettera ms., Montmorenci 5.4.1759. |

| 1767 | Dictionnaire de musique, Genève: s.e., 1767. |

| 1776 | Lettre a M. Burney sur la musique, avec Fragmens d'Observations sur l'Alceste Italien de M. le Chevalier Gluck, Extrait d'une Réponse du Petit Faiseur a son Préte-Nom, Sur un morceau de l'Orphée de M. le Chevalier Gluck, Paris: Albert Jansen, 1776. |

| s.a. | Sur la musique militaire, [?] |

opere musicali

• Le devin du village, intermède représenté à Fontainebleau devant le Roy, les 18 et 24 octobre 1752, et à Paris par l'Académie royale de musique le jeudy premier mars 1753, Paris: aux dépens de l'Académie chez Vve Delormel et fils, 1753.

• Narcisse ou l'amant de lui-même, Comedie représentée par les comédiens ordinaires du roi, le 18 décembre 1752, Paris: Pisot, 1753.

• Pygmalion, Toulouse: chez J. B. Broulhiet, 1793 [I rapp.: Hotel de Ville de Lyon, 1770].

• Les consolations des misères de ma vie: airs, romances et duos, Paris: De Roullede de la Chevardière, 1781.

opere complete

La prima raccolta dell'opera completa di Rousseau, fu pubblicata fra il 1774 e il 1776, lui ancora in vita, a Bruxelles (ma con la falsa indicazione di «Londre», senza editore) dapprima in 9 tomi, a cui seguirono, dopo la sua morte (1778), altri tre volumi:

i-ii ·

Julie, ou, La nouvelle héloïse ·

1774

iii-iv · Emile, ou, De l’education ·

1774

v-viii · Oeuvres mélées ·

1776

ix · Dictionnaire de musique · 1776 [con la

data erronea di m.dcc.lxvi]

x-xii · Oeuvres

posthumes · 1782-1783

|

1774-1783 - Londres [Bruxelles] Jean-Jacques Rousseau, Collection complette des oeuvres de J.-J. Rousseau, 12 voll., Londres: s.e., 1774-1776. |

I: (4)-viii-xxii-382 pp., 6 incisioni — II: (4)-399 pp., 7 incisioni — III: (4)-373 pp., 5 incisioni — IV: (4)-354 pp., 5 incisioni — V: (4)-485-(2) pp., 2 incisioni — VI: (4)-484 pp., 1 incisione — VII: (4)-516 pp., 1 incisione — VIII: (4)-420 pp., 2 incisioni — IX: (2)-ix-(1)-538 pp., 1 incisione, 13 tavole di musica ripiegate — X: (4)-558 pp., 2 incisioni, 1 tavola di musica ripiegate — XI: (4)-615 pp., 2 incisioni — XII: (4)-704 pp., 4 incisioni

Coll. di rif.: BG-Lbl

![]() IX vol.

(Dictionaire de musique) [Gallica]

IX vol.

(Dictionaire de musique) [Gallica]

— · —

L'edizione successiva (la prima che raccoglie tutti gli scritti sulla musica) fu pubblicata a Ginevra per i tipi di Du Peyrou et Moultou nel 1782 (con alcuni supplementi nel 1789) contemporaneamente in 4° (17 voll.) e in 8° (24 voll.):

in 4°| in 8°

i| i-iiOuvrages

de politique

ii-iii|

iii-viJulie ou la nouvelle

Héloise

iv-v|

vii-xÉmile ou

l'éducation

vi-vii|

xi-xivMélanges

viii/1| xvThéâtre &

Poésies

viii/2|

xviDiverses pièces sur la

musique

ix| xvii-xviiiDictionaire de musique

x| xix-xxConfessions ou mémoires. Les

rêveries du promeneur solitaire

xi| xxi-xxiiDialoque de Rousseau, juge de

J.J.

xii| xxiii-xxivPièces sur divers, Recueil de

lettres

xiii-xv|

xxv-xxxSupplement à la collection

des oeuvres · 1782

xvi-xvii|

xxxi-xxxiiiSecond Supplément

· 1789

|

1782-1789 - Genève Jean-Jacques Rousseau, Collection complette des oeuvres de J.-J. Rousseau, 17 voll. in 4° / 33 voll. in 8°, Genève: [Du Peyrou et Moultou], 1782-1789. |

Coll. di rif.: CH-Gpu (in 4°) · I-VAc (in 8°)

Edizione

in 4°![]() IX vol.

(Dictionaire de musique) [Google libri]

IX vol.

(Dictionaire de musique) [Google libri]

Edizione

in 8°![]() XV vol.

(Théâtre & poésies) [Google libri]

XV vol.

(Théâtre & poésies) [Google libri]![]() XVI vol.

(Diverses pièces sur la musique) [Google libri]

XVI vol.

(Diverses pièces sur la musique) [Google libri]![]() XVII vol.

(Dictionaire de musique I) [Google libri]

XVII vol.

(Dictionaire de musique I) [Google libri]

Edizione

digitale![]() Integrale a cura di J. M.

Gallanar

Integrale a cura di J. M.

Gallanar

— · —

Successive ristampe:

|

1792-1793 - Paris Jean-Jacques Rousseau, oeuvres completes, 37 voll., Paris: chez Belin, Caille, Grégoire, Volland, 1792-1793. |

xix-xxii · Ecrits sur la musique

Coll. di rif.: F-Pn, CH-N

![]() XIX vol.

(Ecrits) [Google libri]

XIX vol.

(Ecrits) [Google libri]![]() XX vol.

(Dictionnaire A-E) [Google libri]

XX vol.

(Dictionnaire A-E) [Google libri]![]() XXI vol.

(Dictionnaire F-S) [Google libri]

XXI vol.

(Dictionnaire F-S) [Google libri]![]() XXII vol.

(Dictionnaire S-Z) [Google libri]

XXII vol.

(Dictionnaire S-Z) [Google libri]

|

1817 - Paris Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres de J.-J. Rousseau, citoyen de Genève, 7 voll., Paris: Belin, 1817. |

iv · Ecrits sur la musique

Coll. di rif.: GB-Lbl

|

1818-1820 - Paris Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres completes de J.-J. Rousseau, citoyen de Geneve. Edition ornée de gravures, 20 voll., A Paris: chez les editeurs (V.-H. Perronneau, L.-M. Guillaume et comp.), 1818-1820. |

xv-xvi ·

Dictionaire de musique

xvii · Ecrits sur la musique

Coll. di rif.: GB-Lbl

|

1823-1827 - Paris Jean-Jacques Rousseau, Ecrits sur la musique in: Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, mises dans un nouvel ordre, avec des notes historiques et des eclaircissements, 26 voll. a cura di V. D. Musset-Pathay, Paris: P. Dupont. |

xi · Ecrits sur

la musique · 1824

xii · Dictionnaire de musique. Tome

premier · 1824

xiii · Dictionnaire de musique. Tome

second · 1824

Coll. di rif.: CH-Gpu

|

1826 - Paris Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes ... avec les notes de tous les commentateurs, 25 voll., Paris: chez Dalibon, 1826. |

xii ·

Dictionnaire de musique. Tome premier

xiii · Dictionnaire de

musique. Tome second

xiv · Musique et botanique

Coll. di rif.: CH-N

|

1835-1836 - Paris Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes ... avec des notes historiques, 4 voll. a cura di G. Petitain and V.D. de Musset, Paris: Furne , 1835-1836. |

iii · Lettres écrites de la montagne. Mélanges. Théatre. Poésies. Botanique. Musique

Coll. di rif.: CH-Gpu

![]() III vol.

[Google libri: US- michigan]

III vol.

[Google libri: US- michigan]

— · —

Per un catalogo dettagliato di tutte le edizioni delle opere di Rousseau si veda Annick Tombarel-Fauconnier, Index des écrits sur la musique et de quelques écrits scientifiques de Jean-Jacques Rousseau, Genéve: Slatkine, 1999.

edizioni moderne

Fra le numerose edizioni moderne si segnala l'ed. di Kintzler (1978) e l'ed. Gallimard delle opere complete in 5 voll. che dopo aver pubblicato in un decennio i primi 4 tomi (1959-1969) ha atteso quasi trent'anni per uscire con l'ultimo sulla musica (1995):

|

1978 - (Kintzler) Jean-Jacques Rousseau, Ecrits sur la musique, a cura di Catherine Kintzler, Paris: Editions Stock, 1978. |

liv, 458 pp.

Coll. di rif.:

I-Mus

|

1959-1995 - (Gallimard) Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres completes, 5 voll. a cura di Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris: Gallimard, 1959-1995. |

1 · Les

confessions; Autres textes autobiographiques · 1959, 1963, 1969,

1986

2 · La nouvelle Heloise, theatre, poesies, essais

litteraires · 1961, 1964, 1969, 1978, 1984

3 ·

Du contrat social; Ecrits politiques · 1964, 1975, 1979,

1996

4 · Emile, education, morale, botanique ·

1969, 1980, 1999

5 · Ecrits sur la musique, la langue et le

theatre · 1995

1. cxviii, 1969 pp. — 2.

ciii, 2051 pp. — 3. cclv, 1978 pp. — 4. ccxxiii,

1958 pp. — 5. cccvi, 1928 pp.

Coll. di rif.: CH-Gpu

traduzioni italiane

Scarse le traduzioni italiani. Oltre all'intera opera (1972) si segnalano solo altre tre edizioni:

|

1972 - opera Jean-Jacques Rousseau, Opere, a cura di Paolo Rossi, Firenze: Sansoni, 1972; 21989; 31993. |

lxvii, 1429 pp.

Coll. di rif.:

I-Msf

|

1989 - origine delle lingue Jean-Jacques Rousseau, Saggio sull'origine delle lingue. Dove si parla della melodia e dell'imitazione musicale, a cura di P. Bora, Torino: Einaudi, 1989. |

Coll. di rif.: I-LI

|

1994 - musica francese Jean-Jacques Rousseau, Lettera sulla musica francese, a cura di Giancarlo Moretti, Gaeta: Bibliotheca, 1994. |

Coll. di rif.: I-Mcom

|

1996 - lettera a Grimm Jean-Jacques Rousseau, Lettera a Grimm sulla musica, a cura di Giancarlo Moretti, Gaeta: Bibliotheca, 1996. |

Coll. di rif.: I-PAu

Verso Bayreuth

Il pensiero di Rousseau ebbe risonanza immediata nel mondo francese. Una

testimonianza la si può dedurre anche solo dalla quantità delle

riedizioni della sua opera completa nei cinquant'anni che seguirono alla sua

morte. L'edizione Dalibon del 1826 ne elenca una ventina (![]() xxv,

pp. 356-361), molte delle quali oggi introvabili.

xxv,

pp. 356-361), molte delle quali oggi introvabili.

Vien da sé che per il lettore di allora Rousseau fosse ricordato soprattutto per i suoi scritti sulla morale, sull'educazione e non da ultimo per la sua Nouvelle Eloise che tanto creò scandalo all'epoca. Di sicuro a tanta fortuna editoriale diedero adito anche la pubblicità del personaggio con le sue querelles e col suo affiliarsi all'Encyclopédie, con le sue pensate astruse ma già pregne di nuovo sentimento. Soprattutto con queste sue idee aveva scosso un'Europa che presentiva una qual certa ebollizione.

Per quanto riguarda il pensiero musicale, se non mancano scritti su cui calò rapido l'oblio della storia – come per il suo sistema di notazione che praticamente non ebbe risonanza – si può fare in linea di massima una distinzione tra ciò che diede un eco istantaneo e limitato nel tempo e quanto invece durò nel tempo e, in parte, confluì in un pensiero più generale di chiaro stampo romantico.

Al primo gruppo di scritti possono essere ricondotti tutti quelli che hanno a che vedere in maniera diretta con l'Encyclopédie e la Querelle des Bouffons. Questa di sicuro infuriò profondamente nel mondo culturale parigino ed europeo dell'epoca, e senza dubbio per i suoi paladini, Rousseau per primo, aveva risvolti filosofici ben più profondi dell'aspetto più superficiale operistico. Tuttavia, morto Rameau (1764) e passata la moda, l'élite culturale parigina trovò altri pretesti per azzuffarsi.

Pierre

Lelu, illutrazione |

Ciò che invece ebbe grande successo fu in primo luogo la musica

stessa di Rousseau, nella fattispecie ![]() Le Devin du

Village, che rimase in repertorio a Parigi per quasi un secolo, dopo

tra l'altro aver ispirato anche il dodicenne Mozart per

Le Devin du

Village, che rimase in repertorio a Parigi per quasi un secolo, dopo

tra l'altro aver ispirato anche il dodicenne Mozart per ![]() Bastien und Bastienne.

La stessa fortuna non ebbero le altre opere musicali e balletti del filosofo,

alcune abbandonate da lui stesso incompiute, altre successi parziali

Bastien und Bastienne.

La stessa fortuna non ebbero le altre opere musicali e balletti del filosofo,

alcune abbandonate da lui stesso incompiute, altre successi parziali![]() o addirittura fiaschi, comunque presto

dimenticati. Altro apporto alla musica da parte di Rousseau che riscosse una

qual certa fama è senz'altro il Dictionnaire de Musique, che

godé di innumerevoli ristampe e traduzioni in varie lingue.

o addirittura fiaschi, comunque presto

dimenticati. Altro apporto alla musica da parte di Rousseau che riscosse una

qual certa fama è senz'altro il Dictionnaire de Musique, che

godé di innumerevoli ristampe e traduzioni in varie lingue.

Ciò che a mio avviso ebbe riscontro più fruttuoso nell'estetica musicale romantica è la concezione della lingua e della musica che ritroviamo in tutta la sua chiarezza nell'Essai sur l'origine des langues. Come è già stato detto non può essere considerato isolatamente dal filone di pensiero di Dubos, Haman e Herder, di cui Diderot e Rousseau non sono che gli ultimi frutti. Forse perché in tale posizione e perché in tempi più maturi, forse per una predisposizione di spirito che lo rese a tutti gli effetti un sentito anticipatore del romanticismo, Rousseau arriva a contestualizzare tale concezione estetica in una maniera che si evolverà profondamente per tutto l'Ottocento.

A partire dalla rimpianta unità di lingua e musica dei popoli primitivi e poi della tragedia greca, a cui l'intera cittadinanza assisteva come celebrazione dei suoi valori sociali, il filosofo ginevrino porta in primo piano la necessità di una musica che non sia più semplicemente orpello edonistico ma che riguadagni tutta la sua importanza come fondamento di ogni linguaggio ed espressione: ciò, ovviamente, anche in chiave sociale grazie allo spettacolo dell'opera. Questa concezione passerà attraverso l'assolutizzazione trascendentale della musica da parte di filosofi romantici come ad esempio Schopenhauer, per arrivare ad essere ripresa in tutta la sua pienezza da Nietzche e Wagner, con il ritorno alla sacralità sociale dello spettacolo a Bayreuth:

Il bisogno più

urgente e più forte dell'uomo perfetto e artista è di comunicare

se stesso – in tutta la pienezza della sua natura – all'intera

comunità. E non può arrivare a tanto se non nel dramma.![]()

Spettacolo che appunto è, finalmente, opera d'arte totale nella fusione di parola, musica ed azione scenica.

Scheda a cura di Gianluigi

Bocelli ©

2010