Misura e tempo

La notazione moderna accoglie numerosi elementi che recuperano le forme rinascimentali (notazione bianca) ma con significato profondamente modificato. Un caso emblematico è il moderno segno di tempo (ad esempio 3/2), apparentemente simile all'antica mensura (sesquialtera) che oggi identifica una battuta in tre dalla velocità indefinita (serve un'indicazione di movimento) e nel passato indicava un'accellerazione del tactus in rapporto 3:2.

Fra Cinque e Seicento, ovvero nel momento di passaggio fra notazione antica e moderna, spesso non è chiaro a quale dei due sistemi ci si riferisca. Vero è che noi tendiamo a leggere come 'moderni' i compositori di questi due secoli entrati nel repertorio discografico e 'antichi' gli altri. Monteverdi, che introduce la divisione di battutta già nell'Orfeo (1607), è edito e inciso come se fosse 'precursore' della notazione moderna, mentre il suo pensiero musicale è ancora legato alla mensura.

Emblematico in questo senso il II atto (prima scena) dell'Orfeo. Se il primo atto raccontava i riti preliminari alle nozze di Orfeo ed Euridice, qui Orfeo, accompagnato dai pastori, sulla strada per il tempio dove celebrerà le nozze, esprime la sua intima gioia.

Orfeo canta: «Ecco pur ch'a voi ritorno, care selve e piagge amate: da quel Sol fatte beate per cui sol mie notti han giorno»; ovvero: dal Sole illuminate al punto da rasserenare il mio sonno e i miei turbamenti. Frase a chiave, metafora dei suoi sentimenti, dove la contrapposizione fra 'Sole' e 'solo' esprime il rapporto fra Euridice e Orfeo – ribaltamento dei valori antichi per cui il maschio 'irradia' (in quanto demiurgo della società) e la femmina 'sente' (in quanto coacervo di emozioni, spesso in antitesi alle ragioni sociali). Questo luogo maschile rallegrato dall'ombra (un pastore osserva come Orfeo si compiace dell'«ombra ... di que' faggi»), ovvero dall'assenza del Sole-Euridice, ha il sapore di 'festino del celibato' che presagisce le misoginie con cui si concluderà la vicenda. L'ombra dell'albero come rappresentazione della tranquillità dello spirito (appunto non turbato dalle emozioni dell'amore) sarà mirabilmente recuperata in Ombra mai fu del Serse di Handel: «Ombra mai fu | di vegetabile | cara ed amabile | soave più».

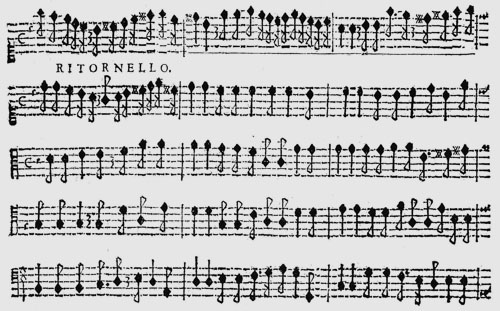

Così si presenta la partitura della prima edizione dell'Orfeo:

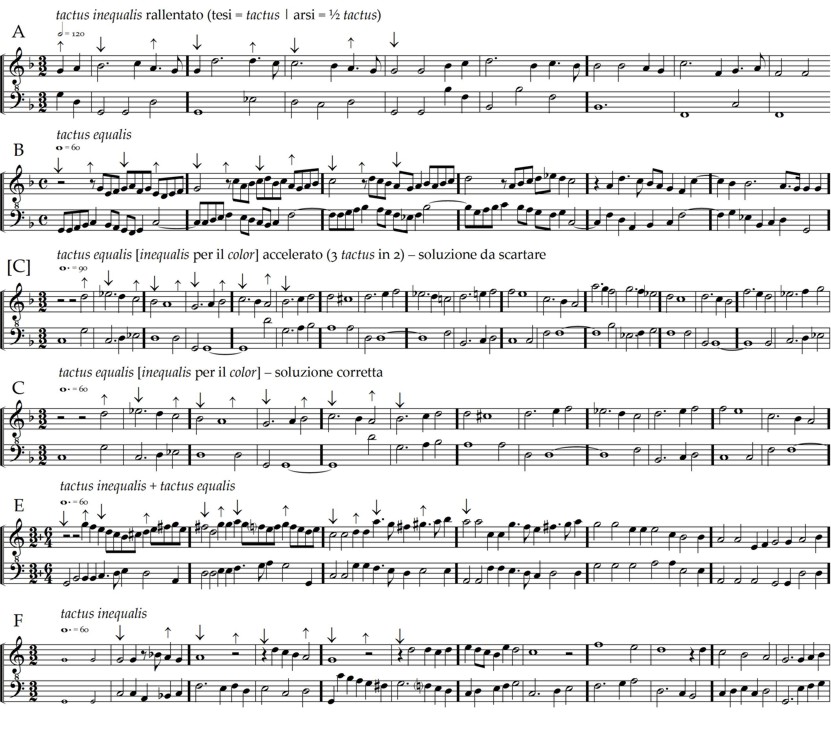

Che in trascrizione moderna diventerebbe:

In realtà, come mostra la scrittura e l'ascolto (![]() William Matteuzzi, dir. S. Vartolo) il brano è pensato in battute di tre

minime, e sarebbe preferibile scriverlo così:

William Matteuzzi, dir. S. Vartolo) il brano è pensato in battute di tre

minime, e sarebbe preferibile scriverlo così:

Il motivo per cui Monteverdi non usa i 3/2 è perché per lui quella sarebbe un'accelerazione del tactus che invece vuole mantenere in integer valor. Supponendo cioè il tactus = semibreve = 60 si ha l'esecuzione nel tempo accolto da Matteuzzi, il che significa che la moderna battutta dura un tactus e mezzo (intero puntato = 40, minima = 120) e non uno solo tactus, se fosse stata in 3/2.

La ragione per cui la divisione originale di battuta non corrisponde ai tempi forti del tempo è dovuta all'uso ancora 'impacciato' della sbarretta che ora è una sorta di computo dei tactus due a due.

Questa apparente contraddizione fra divisione della battutta e scansione del tempo non ostacola il normale battere del tempo che, quando in tre, era detto 'ineguale', ovvero con la tesi doppia dell'arsi:

Tutta la prima scena del II atto dell'Orfeo (fino all'ingresso della Messaggiera che annuncia la morte di Euridice) si racconta la gioia di Orfeo fra i suoi pastori. Le quartine di Striggio sono organizzate secondo una continua mutazione di mensura:

![]() Facsimile I edizione (1607)

Facsimile I edizione (1607)

| A | [sinfonia] |  |

|

| atto ii | |||

| Orfeo | Ecco pur ch'a

voi ritorno care selve e piagge amate, da quel sol fatte beate per cui sol mie notti han giorno. |

||

| B | [ritornello] |  |

|

| Pastore | Mira, ch'a sé n'alletta l'ombra Orfeo di que' faggi or ch'infocati raggi Febo dal ciel saetta. |

||

| [ritornello] | |||

| Su quelle erbose sponde posiamci e 'n vari modi ciascun sua voce snodi al mormorio de l'onde. |

|||

| C | [ritornello] |  |

|

| Due pastori | In questo prato adorno ogni selvaggio nume sovente ha per costume di far lieto soggiorno. |

||

| [ritornello] | |||

| Qui Pan, dio de i pastori, s'udì talor dolente rimembrar dolcemente suoi sventurati amori. |

|||

| D | [ritornello] |  |

|

| Qui le Napee vezzose, (schiera sempre fiorita) con le candide dita fur viste a coglier rose. |

|||

| [ritornello] | |||

| Coro | Dunque fa' degni Orfeo, del suon de l'aurea lira questi campi ove spira aura d'odor sabeo. |

||

| E | [ritornello] |  |

|

| Orfeo | Vi ricorda, o boschi ombrosi, de' miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi a' miei lamenti rispondean, fatti pietosi? |

||

| [ritornello] | |||

| Dite, allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato? Or fortuna ha stil cangiato ed ha volti in festa i guai. |

|||

| [ritornello] | |||

| Vissi già mesto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più caro il ben presente. |

|||

| [ritornello] | |||

| Sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo 'l duol vie più contento, dopo il mal vie più felice. |

|||

| F |  |

||

| Pastore | Mira, Orfeo, che d'ogni intorno ride il bosco e ride il prato, segui pur col plettro aurato d'addolcir l'aria in sì beato giorno. |

L'elemento C presenta contemporaneamente color e proporzio sesquialtera. Apparentemente si dovrebbe sommare le indicazioni, ma in realtà, il confronto con lo stesso passa ripetuto più avanti (dove 3/2 è omesso) e l'isocronia sistematica del tactus di Monteverdi chiariscono che si tratta della stessa indicazione di 3:2 ripetuta con due segni diversi (v. esempio qui sotto).

Un corretta trascrizione moderna permette di rapportare i vari tempi a un ideale tactus isocrono (idealmente, semibreve = 60):

Le numerose edizioni moerne dell'Orfeo raramente prendono in considerazione questi problemi, e in genere fraintendono. Non c'è da stupirsi che anche i musicisti si comportino in totale libertà (più spesso per ignoranza che per scelta). Un raffronto fra quattro recenti edizioni, peraltro assai riuscite, mostra quanto l'aspetto mensurale rimanga ancora fra l'opinabilità delle scelte:

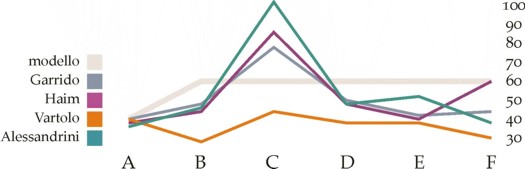

Il diagramma che segue mostra il valori in relazione all'agogica di riferimento. A parte Vartolo, gli altri seguono, seppur con auspicabili differenze, quello che è la tradizione esecutiva attuale, dove l'episodio C è sostanzialmente frainteso (che il tempo sia lento lo si comprende anche dal testo: è qui che «Pan ... dolente» ricorda gli «sventurati amori»):